会社のITはエンジニアに任せるな! 24 Dec 2015 2:09 PM (9 years ago)

ITを活用した業務の単なる自動化は一巡し、これだけを続けていても効果は薄く、差別化につながりにくくなっています。今後ITをビジネスの成長や事業競争力の向上に活かすには、IT活用を前提にして業務の在り方を抜本的に見直す業務プロセス改革や、自社のノウハウやコンテンツとITを組み合わせたビジネスモデル改革を成功させることが必要になると考えます。

今回読んだ『会社のITはエンジニアに任せるな!』は、上記のうち業務プロセス改革をテーマにしています。「IT部門やベンダーへの丸投げでは業務改革は成功できない」という主張の元、経営層や業務部門の方向けに、これを成功させるための心構え、IT部門(またはIT)に対する関わり方について、専門用語を使わずに分かりやすく解説されています。

ITはビジネスの成長に引き続き有効である一方、ITのスピードが経営や事業のスピードを決める時代になっています。経営層の方に是非読んでもらいたいですし、IT部門に所属する人であれば、本書を経営層や業務部門の方に渡すと良いと思います。

感想

書いてあることはその通りだと感じます。一方で、これのビジネスモデル改革版もあれば読みたいです。

企業内でITを活用して新ビジネスを立ち上げる際に、IT部門を通さずに業務部門側で直接ITを調達・運用するケースが増えています。これは、IT部門を通した場合に比べてスピーディーかつ柔軟な対応を期待できる一方、IT部門が本来持つ管理ノウハウを活用できないため、業務部門側でうまくコントロールできず、システムが個別最適化して品質やコストが安定しないというデメリットもあります。

新ビジネスの立ち上げ期で市場が成長傾向にあるうちはスピード優先で個別最適でも良いのですが、ビジネスの規模が成長し、また市場の成熟度が高まるにつれ、競争に勝つために内部の効率性にも目を向ける必要性が出てきます。

この領域におけるITに対する経営層のかかわり方、業務部門とIT部門の役割分担、適切な管理モデルを導き出し、少子高齢化をものともしない日本発の高生産性ビジネスの実現に貢献することが、最近の私の関心ごとです。

| 会社のITはエンジニアに任せるな! ―――成功率95.6%のコンサルタントがIT嫌いの社長に教えていること | |

|

白川 克

ダイヤモンド社 2015-12-04 |

本書はケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ様よりいただきました。ありがとうございました。

実は著者の白川様の前の書籍である『反常識の業務改革ドキュメント』も昨年に読みました。古河電工の人事総務部門における業務改革プロジェクトを成功に導くまでの過程がありありと書かれています。特に、生産性の高い会議の進め方や、抵抗勢力に対する準備の仕方などが、勉強になりました。泥臭い部分まで書かれており、実践で使える手法を学びたい方にはこちらが非常にオススメです。

| 反常識の業務改革ドキュメント プロジェクトファシリテーション 〈増補新装版〉 | |

|

関 尚弘 白川克

日本経済新聞出版社 2013-10-22 |

周囲を熱狂させる企業やリーダーは何が違うのか? 〜Whyから始めよ〜 5 Jul 2014 7:22 PM (11 years ago)

最近読んだ本で大いに共感し、実践を試みているのが、『Whyから始めよ!』だ。

本書によると、人間の行動に影響を及ぼす方法は、ふたつしかない。操作するか、インスパイアするか、である。操作にはいろいろな方法がある。価格を下げたり、プロモーションを行ったり、恐怖心を煽ったり、周囲と同じ行動を取るよう仲間集団から圧力をかけたり、上昇志向のメッセージを送ったり・・・。

操作を行うことによって、人は顧客や仲間に対して、自分が望むような行動をしてくれるよう仕向ける。これには一定の効果があるし、ビジネスを成功させることにも役立つ。しかし、操作にはデメリットもある。相手の忠誠心を育てることができないため、繰り返し刺激を与え続けなければ効果が薄れてしまうのだ。つまり、操作には短期的な効果しかないため、何度も繰り返すうちにお金も手間もかかり、高くつくのである。

これはマネージャーからしてみれば、何度も刺激を与え続けなければ、部下が望む行動をしてくれないということである。製品であれば、何度も広告を打ち続けなければ、消費者が製品に興味を示さないということである。これでは効率が悪い。何か新しい事業やサービスを生み出そうというときに必要なのは、指示を与え続けないと動かない社員ではなく、共通のゴールに向かって自発的に動く仲間で構成されたチームである。イノベーションを起こした製品は、何度も広告を打ったことではなく、熱狂的なファンによる口コミで成功したはずだ。

こうしたチームや製品を作ろうと思ったら、操作ではなく、相手をインスパイアするしかない。

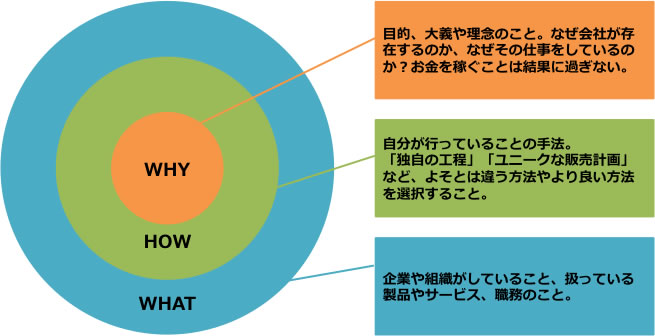

インスパイアするには、Whyから始めることだ

スティーブ・ジョブズやマーティン・ルーサー・キング・ジュニアのように、世の中には人々をインスパイアし、自発的な行動に駆り立て、熱狂的なファンを生みだすリーダーがいる。彼らは何が違うかというと、考え方の順番が違う。彼らは「Why」から始めているのである。

普通の人や企業は、儲けるために何を行うか、何を売るかという「What」から考える。そして、他社と差別化するための手段として、「How」を考える。そして、最後に取ってつけたような理念やミッションをつける(「Why」)。こうした人や企業が勘違いしているのは、人はWhatを買うわけではなく、Whyを買っているということだ。

What、How、Whyの順番で考えると、企業のゴールはモノを売って儲けることになる。リーダーからのメッセージも「今月も目標数字を達成せよ」になり、他社との競争に勝つための機能追加や値下げ戦略に現場は躍起になる。自社のサービスを受けることで顧客がどうなるのか、世の中が良くなるのかというWhyは二の次になる。こういう企業に、顧客の心は動かせない。

周囲をインスパイアする企業やリーダーには、明確なWhyがある。そして、それを実現するためのHowを考え、最終的な製品であるWhatを生みだす。彼らにとってWhatは、自らの信念が具現化されたものである。

例えばAppleのジョブズとウォズニアックが始めてパーソナルコンピュータを作ったとき、彼らは個人ひとりひとりが発言権を持つ世界を想像した。旧態依然とした考えや現状を維持出来ればいいという姿勢に対してはっきりと意見を述べられる時代を夢見た。そして、コンピュータというテクノロジーを一人ひとりが使えるようにすることで、一つの会社に匹敵する力を個人に与え、革命を実現しようとした。だから彼らは、誰もがコンピューターのテクノロジーを使えるよう、常にシンプルを追求している。

Appleに熱狂的なファンが多い理由はここにある。Appleの信念は明晰であり、かつ彼らは行動の全てでそれを立証している。Why、How、Whatに一貫性がある。だからこそ人々はAppleを本物だと見なすし、忠誠心をもった熱狂的なファンが生まれる。彼らに取って、他社の製品のほうが値段が安いとか、バッテリーが長持ちするとかいったことは、些細なことでしかない。

自らの志に共鳴する人との仕事に集中する

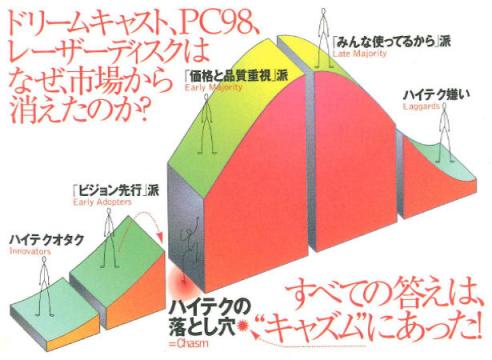

「普及の法則」によれば、全体の多数派に当たるEarly Majorityは、他の人が最初に試してくれないと、購入する気にならない人たちである。この層に価格を下げたり、サービスに付加価値をつけたりという操作を行っても、忠誠心を持つことはない。

それよりも、自社の理念や志に共感してくれるInnovatorやEarly Adapterを見つけたほうがいい。彼らは自らが価値を認めたことに対しては、喜んで支持し、多少の不便には耐え、自ら口コミで評判を広げてくれる。なぜならば、理念に共鳴した製品やサービスを取り入れることで、彼らは彼ら自身の人生の目的や大義や信条を、外の世界に示したいからだ。こうした人たちの支持を得られれば、他の人(Early Majority)の支持もついてくる可能性がある。

共通のゴールに向かって自発的に動く仲間と仕事をしたり、熱狂的なファンになってくれる顧客と仕事をしたいのであれば、自社が持っているものを単純に欲しがる相手との取引成立にビジネスの目標を置くのではなく、自社の理念や信条を信じてくれる仲間や顧客とのビジネスに集中する必要がある。

| WHYから始めよ!―インスパイア型リーダーはここが違う |

|

|

サイモン・シネック 栗木 さつき

日本経済新聞出版社 2012-01-25 |

ストレングスファインダーによる、業務改革(BPR)の上流工程でハイパフォーマンスを発揮するのに必要な才能 15 Feb 2014 2:00 PM (11 years ago)

業務改革(BPR)の上流工程でハイパフォーマンスを発揮するのは、どういう人材なのか?ストレングスファインダーで有名なギャラップ社は、人材のパフォーマンスについて以下のように主張している。

- 人は誰でもほとんどすべてのことにおいて、能力を発揮することができる、というのは誤りである。

- 誰にとっても最も成長の余地があるのは、その人の一番弱い分野である、というのは誤りである。

- 人の才能は一人ひとり独自のものであり、永続的なものである。

- 成長の可能性を最も多く秘めているのは、一人ひとりが一番の強みとして持っている分野である。

- 弱点を克服しても、それは失敗を回避する助けにしかならず、すぐれた成果を収める助けにはならない。

上記にのっとれば、業務改革においても向き不向きがあるのではないか?そこで、同じくギャラップ社が提唱している以下の「強みの定義」に基づき、業務改革の上流工程でハイパフォーマンスを発揮するのに必要な要素を書きだしてみた。

- 強み=「知識」+「技術」+「才能」

- 知識(後天的):学習と経験によって知り得た心理と教訓

- 技術(後天的):行動のための手段

- 才能(先天的):無意識に繰り返される思考、感情、行動のパターン

1.業務改革の企画構想フェーズに必要な要素

業務内容:

必要な知識:

必要な技術:

必要な才能(ストレングスファインダー34の強みより):

アレンジ、最上志向、信念、着想、未来志向、学習欲、収集心

2.全体最適な業務プロセス設計フェーズに必要な要素

業務内容:

必要な知識:

必要な技術:

必要な才能(ストレングスファインダー34の強みより):

アレンジ、最上志向、信念、着想、責任感、信念、学習欲、収集心

3.考察

業務改革の上流工程では、現状のやり方に縛られず、顧客(市場)の声や経営戦略をもとにゼロベースであるべき姿を考え、実現方法を設計する力が求められる。そのため、アレンジ、最上志向、着想、未来志向など、創造性にかかわる才能が特に重要だと判断した。

逆に、あまり相性が良さそうでないのは、共感性、慎重さ、調和性、適応性など。業務改革では現状を否定し、今の延長にあるべき姿はないという前提で行う必要がある。その中で、必要以上に現場のやり方に理解を示したり、変わることに慎重だったりすると、改革のブレーキとなってしまうかもしれない。

| さあ、才能(じぶん)に目覚めよう―あなたの5つの強みを見出し、活かす |

|

|

マーカス バッキンガム ドナルド・O. クリフトン 田口 俊樹

日本経済新聞出版社 2001-12-01 |

上記で示した才能の中身は、以下のとおりである。

アレンジ:

アレンジという資質を持つ人は、たくさんの要素を構成し管理することができると同時に、一度作り上げた構成にこだわらず、作り変えることをいとわない柔軟性をも備えています。すべての要素と資源をどのように組み合わせたら、最高の生産性を実現できるのかを考えるのが好きです。

最上志向:

最上志向という資質を持つ人は、強みを利用して、平均的ではなく最高の水準を、個人ないしは集団において追求します。単なる強みを最高レベルのものに変えようとします。

信念:

信念という資質を持つ人には、その人の中核となる強い価値観があり、しかもその価値観は変わらないものです。その価値観を実現することが、人生の目標となります。

着想:

着想という資質を持つ人は、新しいアイデアを考えるのが大好きです。全く異なる現象に見えるものの間に、関連性を見出すことができます。

未来志向:

未来志向という資質を持つ人は、未来がどのようなものかについて考え、そこからアイデアを得ます。未来についてのビジョンを語ることで、人々を高揚させます。

学習欲:

学習欲という資質を持つ人は、学習意欲が旺盛で、常に向上を望んでいます。特に結果よりも学習すること自体に意義を見出します。

収集心:

収集心という資質を持つ人は、より多くの知識を求める知りたがり屋です。ものを集めたり、あらゆる種類の情報を蓄積したりするのが好きな人が、このタイプに多くみられます。

責任感:

責任感という資質を持つ人は、一度やると言ったことは必ず実行する精神の持ち主です。正直さや忠実さなどの普遍的価値観を達成することに、意義を感じています。

信念:

信念という資質を持つ人には、その人の中核となる強い価値観があり、しかもその価値観は変わらないものです。その価値観を実現することが、人生の目標となります。

プロセス思考の導入で、法人営業の業務改革を行なう方法 20 Dec 2013 8:27 PM (11 years ago)

受注にいたるまでに必要な条件をプロセス化し、組織として標準的に行えるようにすることが、法人営業における業務改革のポイントです。

よくあるのが、受注目標の数字と訪問件数のノルマがリンクされていないケースです。こういう会社では、「訪問件数のノルマを達成しているのに、受注目標が達成できない!」ということが起こります。そういう時によくよく話を聞いてみると、「同じ担当者ばかりに会っていた」「案件の見込みが低い顧客に訪問していた」「既存顧客にしか行っていなかった」などなど、いろいろ活動内容に問題があったことが分かります。

今日は、売上とプロセスをリンクさせる方法を、私が参考にした『元キーエンスのトップセールスが教える 誰でも売れる「プロセス思考」営業術』の内容も交えてご紹介します。

1.売上目標と案件件数をリンクさせる

まずは、売上の1つ前のプロセスである、「案件を何件とれれば売上目標を達成できるか?」を考えます。

今期の売上目標が1億2000万円だとします。そのうち、リピートが見込める売上が7000万円あるとすると、売上目標の達成のために新たに作る必要があるのな5000万円であることが分かります。

5000万円の新規売上を作るには、何件の案件が必要なのでしょうか?それを知るには、推定案件単価と、推定案件成約率の2つが必要です。推定案件単価が100万円だとすると、5000万円の新規売上には50件の成約が必要であることが分かります。また、推定案件成約率が40%だとすると、50件の成約には125件の案件が必要であることが分かります。

つまり、1億2000万円の目標数字を達成しようと思ったら、単価100万円の案件を125件作るために何が必要かを明らかにし、プロセスを管理しなければならないのです。

2.案件を作るための施策を立てる

必要な案件数が明らかになったら、次はそれを作るための施策を立てます。施策では、以下の内容を明らかにします。

- 「どこに」:ターゲット(顧客/業界など)

- 「なにを」:商品(注力している商品/担当している商品)

- 「どのように」:営業手法(訪問、電話、DM、メール、展示会、広告、ホームページなど)

- 「どれくらい」:量(訪問件数、電話件数、DM送付数など)

- 「いつまでに」:時期、期間

よくあるのが、訪問件数だけが決まっていてターゲットが明確化されていなかったり、どの商品を遡及するのかが決まっていなかったりするケースです。そうすると、売上のポテンシャルで判断せずに行きやすい企業を訪問してしまったり、自分が紹介しやすい(紹介したい)商品ばかりを訴求してしまう、などといったことが起こります。

世の中の動向や自社のミッションを踏まえて、今どの商品やサービスに注力して販売するべきなのか、それを必要としている層(ターゲット)はどこなのかを明確にしなければ、現場は楽な方へ楽な方へと流れてしまうでしょう。

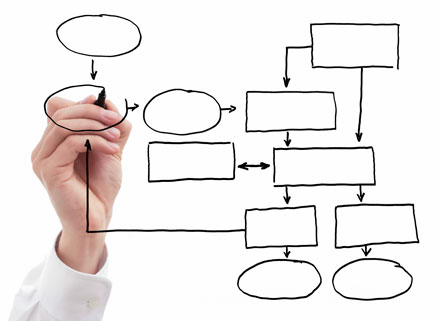

3.施策のプロセスを管理する

施策が決まったら、それをプロセス化し、管理できるようにします。パフォーマンスの高い人の活動を分析し、そこから有効性の高い標準プロセスを作ります。

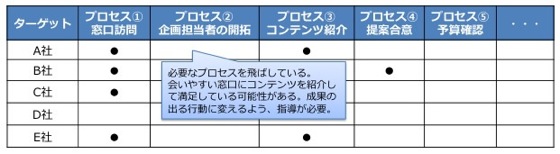

以下のような管理シートを活用することで、決められた施策や標準プロセスにのっとって活動していない人がいればすぐに分かります。

また、プロセス全体でのボトルネック分析を行ない、フェーズアップ率の低いプロセスを可視化することで、誰がどのプロセスで問題を抱えているのかが分かるようになります。例えばコンテンツの紹介から提案の合意までで問題を抱えているようなら、紹介方法に問題がないか確認する、うまく出来ている人のやり方を学ばせてみる、ロールプレイングでトレーニングを行うなど、いくつかの対策を行なうことが可能です。

上記がPDCAサイクルとして回れば、成果の高い人のやり方にだんだん周囲が近づけるようになります。

| 元キーエンスのトップセールスが教える 誰でも売れる「プロセス思考」営業術 |

|

|

藤岡 晋

日本実業出版社 2013-09-20 |

求められる人事の業務改革〜経営に必要とされる今後の人材マネジメント〜 14 Dec 2013 5:25 PM (11 years ago)

最近は人材育成プロセスの改革や、人材への積極的な投資を行なう企業が増えていると感じています。企業の競争力の維持/向上にむけて、優秀な人材の確保/育成は、重要なテーマと位置付けられているのでしょう。

実際に仕事で上記のようなご相談を受けたり、ご支援をしたりする場面が増えている中、最近読んだ本を今日はご紹介します。

1.人材マネジメントに対する経営の要求

企業は今、様々な変化に直面しています。

- 人口減少と少子高齢化により、次世代リーダー候補は今後不足する見通しである

- グローバル化により、世界の企業と競争が激化し、差別化が難しくなっている

- 市場の変化、ニーズの変化が早く、商品/サービスのライフサイクルが年単位から月単位へと、短くなっている

このような中で経営が求める人材像も高度化しており、具体的には

- 変革やイノベーションを現場で推進しながら、市場の変化や職場の課題にスピーディーに対応し、ビジネスの成果を出せるリーダー

- ビジネスプランをつくり、自分から動き、部下や周囲の人にリーダーシップを発揮できるリーダー

上記のニーズが特に高いと感じます。

よって、上記のようなハイポテンシャルな人材を早期発見/早期育成する取り組みを行い、将来必要となる適性な数と質のリーダー人材を確保することが、経営が人事に期待することだと言えます。

2.既存の仕組みの限界

しかし、上記のニーズに答えられている人事は、実は少数派なのではないかと思います。日々の業務で逼迫し、経営からのニーズと現状とのギャップを埋める余力がなく、従来からの人材育成制度を回すことで手一杯となっているのが実情ではないでしょうか?

人事部門に経営からのメッセージがあまり浸透していなく、経営方針と組織とを絡めた人事施策がないまま今までの経験で対応している企業も多いです。

3.求められる人事の業務改革

今のやり方をベースとして維持している限り、どれだけ改善を行っても、経営のニーズに答えることは根本的に不可能であると言えます。人事には今、業務改革が求められていると言えるでしょう。

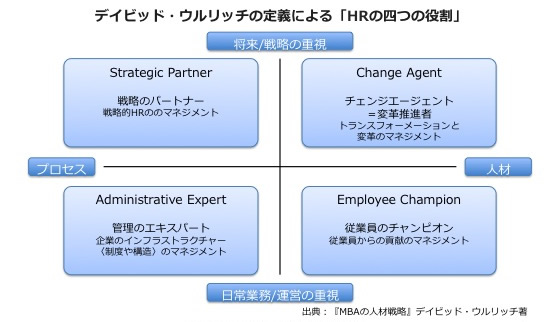

『MBAの人材戦略』の著者であるデイビッド・ウルリッチによれば、人事には上記の4つの役割があるとされています。この中で、特に業務改革によって強化していく必要があるのが、「Strategic Partner」と「Change Agent」です。

企業の「Strategic Partner」として、人事は企業の経営ビジョン、戦略やバリューを踏まえ、自社における”優秀な人材”とは何かを定義し、そういった人材をいつまでどれくらい確保する必要があるのかを明確にしなければなりません。

また、企業の「Chage Agent」としては、上記人材の確保/育成に向けて、既存の仕組みの見直しが求められます。採用、配置、能力開発、パフォーマンスマネジメント(業績管理)など人材の育成と活用にかかわるすべてのプロセスを、企業のビジネス戦略を踏まえ、目的をもって体系的に行えるように再構築する必要があります。

上記のプロセスを推進する手段として、最近はタレントマネジメントシステムの導入実績が増えているようです。企業の変革において、今後注目度の高いテーマだと思います。

| 大転換する人材マネジメント―迫られる人事部の意識変革 |

|

|

伊東 朋子

東洋経済リサーチセンター 2012-07 |

自由であり続けるために捨てるべきこと 11 Dec 2012 4:18 AM (12 years ago)

小学校6年生のときに、5年間暮らしたアメリカから日本に帰国した。そこで一番強く感じたギャップが、日本は周りに抑圧される傾向が非常に強いということだ。自分の意見を主張することは避けるべきであり、周りの様子をうかがいながら、空気を読んで、協調性を持った行動をすることが暗黙のルールとして存在していた。

だからなのか、社会人になっても周りの目に縛られ、自分に嘘をつきながら、我慢して働く人が多いと感じる。そういうことを続けていると、だんだんと自分の本音がどこにあるのか自分でも分からなくなってしまう。

今日紹介する『自由であり続けるために』は、内なる情熱をとり戻すためのヒントがたくさんつまった一冊だ。その中から特に私が共感した箇所をピックアップしたい。

1.とにかく捨てる

今後の自分にプラスにならないと思ったものは、潔く捨てればいい。

捨てれば捨てるほど、視界と思考からノイズが取り除かれ、

本当にやりたいことが明らかになるからだ。

Steve Jobsは毎朝起きるたびに鏡に向かい、「今日が人生最後の日だとする。それでも私は今からやろうとしていることをやるだろうか?」と自問していたそうだ。そうすると周囲のくだらない雑音や失敗したときの恐怖が消え去り、守るべき本当に大切なモノを見失わずに済んだのだと言っている。

自分にとって不要な誘いは断る。時間を浪費するだけのテレビを止める。ムダなものに時間とお金を使わない。そうすると重要なものだけが残り、自分の情熱のありかがだんだんと見えてくる。

他人の人生を生きることを止めるための第一歩は、余計なものを捨てることである。もし捨てるのが恐いと思ったときは、「今日が人生最後の日だとしたら?」と自問してみよう。

2.多数決をやめる

これはいける! と心の声が叫んだら、みんなの顔色は見て見ぬふりだ。

心の声にすべてをかけよう。

あらゆるケースを考え尽くすのは、そのあとだ。

(中略)

いくつか足りない部分はあるが、他にはない、とんでもない魅力がある。

そんなスゴイ製品は、誰かひとりの”熱狂”がカタチになったもの。

100万人に届く歌は、誰かひとりのために創られた曲。

世界を変えられるのは、そういうものだけだ。

最近仕事をしていて強く感じるのは、魂をこめた仕事でなければ”スゴイ”成果は出ないということだ。そして魂をこめる価値のある仕事というのは、みんなの賛同を得るために作られた誰からも愛されないアイディアではなく、自分が心から信じるアイディアからこそ生まれるものである。

全員から「まあまあのオーケー」をもらうような適当な仕事をするくらいなら、たとえ大勢から反対されても自分が信じるアイディアで世界を変えるべきである。そういうクレイジーな人だけが、本当に世界を変えているのだ。

3.自分の中に選択肢を持つ

勝負をするときに、度胸はいらない。

一か八かの勝負をしたいなら、はじめから逃げ道を作っておけばいい。それもポジティブな逃げ道を。

ぼくが組織に属しながらも、つねにインディペンデントな立場であり続けられたのは、いつでもやめられる覚悟があったからだ。

その覚悟ができた理由はシンプル。他に生きる術を持っていたから。

ここを首になったら、どこにも行くところがない。そういう不利な立場におかれたら、どんなに不本意であったとしても言いなりにならざるをえなくなってしまう。そうならないために必要なのは、自分の中に「いざとなったら他の道もある」という選択肢を持っておくことだ。

どこへ行こうが自分ならやっていけるという自信があれば最強である。誰かに嫌われることを必要以上に怖れなくなるし、失敗の可能性を見据えながらも思い切って挑戦ができる。

自分に力がなければ、たとえ正しいのは自分だとしても、自分より立場の強い人に負けてしまう。言いたいことを言い、やりたいことをやるためには、自分の中に選択肢を持つことである。

| 自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと (Sanctuary books) |

|

|

四角大輔

サンクチュアリ出版 2012-07-12 |

営業活動がビックリするほど見える!〜プロセスの標準化とモニタリング〜 9 Dec 2012 1:00 PM (12 years ago)

一部の飛び抜けた企業を除けば、営業活動の悩みはどの企業にも存在するのではないかと思う。しかしその悩みの原因がどこにあるのかは、良く見えないことが多い。

自社の問題がどこにあるのかが見えるフレームワークがあればと思っていたが、今回ご紹介する『最強の営業戦略』からはいくつかのヒントを得ることができた。今日はそれらをまとめておこうと思う。

1.営業課題解決の6ステップ

営業活動における悩みの要因としては、営業活動の評価指標の誤り、戦略自体が不明確、戦略と個別活動のリンクの不足、営業の役割定義と活動標準化が未確立、営業活動が非効率、営業体制が不適切、モニタリング・PDCAサイクルの不全などが考えられる。

本書ではそれらを解決するステップとして、6つを定義している。

この記事では特に参考になった2つ、「ステップ③営業の役割定義と活動の標準化」と、「ステップ⑥営業活動のPDCAの仕組みの確立」を取り上げる。

2.営業の役割定義と活動の標準化

一口に営業といっても、求められる役割は企業によって異なる。まずはそれを定義することが必要である。そして、求められる役割を実現するためにどのような活動が必要なのかも標準化する必要がある。

ハイパフォーマーとローパフォーマーを比較すると、上の図のような傾向がある。ハイパフォーマーが活動量に比例して販売量が伸びるのに対し、ローパフォーマーは活動量と販売量に相関関係がない。これは、ハイパフォーマーが成果を出すうえで計画的に活動しているのに対し、ローパフォーマーは多くの部分で運任せになっているためにおこる。こういう状態で活動量ばかりを増やす施策をとると、まったく成果が出ないことになる。

もし自社が上の図のような状態であれば、やるべきことは役割の明確化と、活動プロセスの標準化である。ハイパフォーマーが成果を出す上でどういった有効活動をしているのかを抽出し、ベストプラクティスとして整理するのが望ましい。

3.営業活動のPDCAの仕組みの確立

標準化された活動プロセスが定義されたら、いくつかの企業にたいして個別の活動プランを作成したい。活動プランをマネージャーが定期的にモニタリングすることで、担当者がどこでつまずいているのかが見えるからだ。

ハイパフォーマーであれば、自分の取るべき行動や施策を全て理解して活動していることが多いため、最終的な結果だけで判断してもいい。しかし、あるべき営業活動の内容がわかっていない場合には、結果だけで評価してもパフォーマンスは向上しない。よって、生産性の高い活動プロセスが定着するまでは、マネジャーが一緒になって活動プランを作成し、それを定期的にモニタリングすることが必要である。

所感:夢のある営業スタイルを目指して

本書で書かれていることの多くは、営業活動の生産性を高める上で有効な手法だと感じる。ただ、「戦略」とか、「攻略」といった用語がところどころに出てくるところに違和感を感じた。

こういう用語を目にするとき、私がイメージするのは「いかに顧客に売り込むか」という営業スタイルだ。そこでは自社が儲けることが第一であり、その結果顧客にも利益があればいいと考えている。評価される大事な項目はどれだけ顧客や世の中に貢献したかではなく、売上や利益といった数字である。

私が目指しているのは「いかに顧客と共に素晴らしい仕事を成し遂げるか」という営業スタイルである。素晴らしい製品やサービスを提案・提供することに価値があり、その結果として顧客にも自社にも、そして世の中にも利益が生まれるはずだと考えている。どれだけ世の中にとって意義のある仕事をしているか、その結果として正しい利益が出ているか、どちらも同じくらい重要である。

前者の営業スタイルは、自社が他社と比べていかに優れているかをアピールする。後者の営業スタイルは、自社と顧客が協力することでどのような未来を実現できるかを膨らませる。

私は後者のスタイルのほうが楽しいし、夢があるし、世界を変えるチャンスがあると思う。また、結果的に大きくそして持続的に利益が生まれるのも、後者であると思う。そして、私は今の職場でそれを実現できると信じている。

| 最強の営業戦略 |

|

|

栗谷 仁

東洋経済新報社 2009-12-04 |

戦い抜いたメッセージはシンプルで美しい 11 Nov 2012 3:54 AM (12 years ago)

情報の氾濫で、広告に対して人々は心の壁を作っている。それを乗り越えるには、ロジックではなく感情を揺さぶる強烈なメッセージを伝えることである。メッセージは限りなくシンプルでなければならない。同じ内容を100文字で理解するのと、1000文字で理解するのでは、どちらが好ましいか?顧客が理解するのに要する労力を900文字減らすことは、そのままわかりやすさに変わる。たくさん詰め込みたいという自分たちの都合を、顧客に押し付けてはならない。

しかし、分かっていてもそれがなかなか出来ない。理由は、組織内に複雑な利害関係があり、それらをそぎ落とすことは並大抵のことではないからだ。「部長からの指示で、どうしてもこの一文を外すわけにはいかない。」「親会社との兼ね合いで、この一文は必ず入れろと言われている。」こういう顧客視点ではなく内部都合の発想が、メッセージを複雑にし、顧客を混乱させる。

こうしたくだらない仕事を無くすためには、誰かがシンプルさのために徹底的に戦わなければならない。本質だけが残るメッセージは、シンプルで美しい。しかしそれを実現するのは、まったくシンプルではない。

以下、参考資料。

市場における5つの氾濫

①商品の氾濫 商品やサービスが多すぎる

②機能の氾濫 商品の機能が多すぎる

③広告の氾濫 メディア・メッセージが多すぎる

④メッセージの氾濫 メッセージに要素を詰め込みすぎる

⑤メディアの氾濫 競合チャネルが多すぎる

| Think Simple―アップルを生みだす熱狂的哲学 |

|

|

ケン・シーガル 林 信行

NHK出版 2012-05-23 |

ユベントス2011〜2012、私が選ぶ活躍した人ランキング「ベスト5」 8 May 2012 5:02 AM (13 years ago)

2011〜2012シーズン、セリエA37節、愛するユベントスが見事に優勝を決め、最終節を前にスクデットを獲得しました!しかも37試合を終えて無敗!カルチョスキャンダルを経てセリエBに降格したり、一昨年と昨年はともに7位で終えたりと苦しい時期が続いただけに、喜びもひとしおでした。本当にユベントスのファンで良かったなと思います。

選手の顔ぶれだけを見れば、ACミランやインテルには敵わないのかもしれません。しかし、チームは一丸となり、共通のプレー原則のもと、一人ひとりがチームの為に全力を尽くしてくれました。全員がMVPという気持ちではありますが、今日はあえて私が考える今シーズン活躍した人のベスト5を選んでみたいと思います。

第5位

レオナルド・ボヌッチ

何故彼を選んだのかと、反論もあるかもしれません。確かに年間を通した貢献度では、ミスらしいミスがなく抜群の安定感でシーズン最少失点に貢献したバルザーリや、3バックの左で攻守両面で非常に効果的だったキエッリーニには敵わないと思います。

彼の選出には、私の感情も多分に入っています。期待され、多額の移籍金で移籍してきながら、中々パフォーマンスが上がらず、特にシーズン序盤から中盤にかけてはミスが目立ちました。最終ラインの中央に入る彼のミスが致命的となり、そのまま失点した場面もありました。

冬の間は懐疑論も多々聞こえ、彼に失格の烙印を押す人もいたと思います。私もこれだけのプレッシャーの中でミスが続いてしまい、自信を失いかけているのではないかと心配していました。

しかしシーズンの終盤、ACミランとのスクデット争いが激化する中、最終ラインで最高のパフォーマンスを発揮し始めたのがボヌッチでした。チームの連続クリーンシート(無失点)に貢献するだけでなく、今まで自信なさ気だったディフェンスラインからのビルドアップにも大きな改善が見られました。彼の後方からの縦パスは、今やチームに欠かせない武器となっています。

ハイライトは優勝を決めた第37節。彼の最高のタイミング、最高の精度の縦パスがディフェンスラインの裏へ抜けだしたヴチニッチに通り、そのまま先制点につながりました。勝ち点1差で追いかけるACミランのプレッシャーを感じていたチームにとって、あの先制点がどれだけ勇気につながったか分かりません。

批判にあいながらも懸命にプレーを続け、シーズン終盤の大活躍でユベントスの快進撃を攻守両面で支えた彼を、来シーズンへの期待も込めて選出しました。

第4位

クラウディオ・マルキージオ

チームの新たなバンディエラ候補は、今シーズンついにブレイクを果たしてくれました。特にシーズン序盤の活躍はまさにMVP級。ACミラン戦で試合を決める2ゴールを決め、チームに自信を与えた貢献度は計り知れません。

MFとしての10ゴールは立派な数字です。優れたテクニックと鋭い飛び出しを兼備しているので、これからも組み立てとフィニッシュで頼れる柱としての活躍を期待したいです。

第3位

アルトゥーロ・ビダル

1050万ユーロで今季加入したビダルですが、個人的にはその倍額でも安いくらいの大当たりだったと感じています。彼の良いところを挙げるときりがありません。

運動量があり、守備時の1対1にめっぽう強く、攻守の切り替えで彼がいるのといないのとではボールの回収率・回収スピードに大きな違いが生まれます。彼がいるからこそ、ユベントスはボールを長い時間保持し、攻撃する時間を増やすとともに、相手に長時間の守備を強いることが出来るのです。

加えて攻撃での貢献度も高く、37節終了時点で9ゴールを記録しています。課題らしい課題はミドルシュートの精度くらいです。

今やレアル・マドリードのモウリーニョ監督が興味を示しているなどという噂もありますが、彼には出来る限り長い間ユベントスで活躍して欲しいです。

第2位

アンドレア・ピルロ

チームの長年の課題だったビルドアップの質の低下を、一気に解消するばかりか、たった一人でトップレベルに引き上げたのが今シーズンのピルロです。彼は今シーズン、この役割において自身が世界最高の選手であることを改めて証明しました。

ユベントスの分厚い攻撃を支えるのは、間違いなくこの司令塔の存在です。キープ力があり、滅多にボールを失わない彼がいるからこそ、他の選手達は安心して前に出ることができます。常に的確かつ精度の高いプレーで、チームの攻撃をオーガナイズします。

加えて彼を唯一無二の存在たらしめているのが、勝負を決める中長距離のパスとプレースキックです。センターサークル付近をほとんど離れないにもかかわらず、あの位置からあれだけのアシストを決められる選手など、他に知りません。また、プレースキックの精度も高く、前線の決定力不足という課題を抱えているチームにとって彼の存在はあまりにも重要でした。

だからこそ気になるのが、彼のバックアッパーの不在です。今のチームに彼の代役を勤められる選手はいなく、CLへの参加で来季はさらに負担が増えることが予想されます。彼がいない試合をどう乗り越えるのかは大きな課題だと思います。

とはいえ、世界中を見渡したって彼の代役など見つからないのが現実です。ピルロという選手は、それだけ特別な存在なのです。私にバロンドールの投票券があるならば、迷わず彼に投票するでしょう。

マルキージオ、ビダル、ピルロで構成される3センターハーフは、まさにMVP(Marchisio、Vidal、Pirlo)でした。

第1位

アントニオ・コンテ

彼が今シーズンからユベントスの監督になると聞いたときは、「本当に大丈夫なのか?」と不安でした。セリエBでの指導経験がほとんどで、ユベントスのようなメガクラブを本当に率いることが出来るのか、半信半疑どころか9割以上疑っていました。

しかし就任初年度で彼はチームを再びイタリア王者に引き上げたばかりか、シーズンを通して無敗を維持し、加えて積極的に試合を支配するエキサイティングなスタイルを確立してくれました。

シーズンが始まった当初、私は新生ユベントスの試合を見ていて、「ボールを積極的に支配し、相手に攻撃するチャンスを与えない点で、バルセロナみたいなサッカーなのかな?」と思っていました。しかし、実際には両チームのコンセプトには大きな違いがあります。

バルセロナのサッカーは「ポジション&ポゼッション」であり、あまり人は動かず、ボールを積極的に回し、じわじわと相手の守備のほころびが出来るのを待つサッカーです。それに対してユベントスは、ボールも人も積極的に動く、アグレッシブなサッカーです。華麗なバルセロナに比べれば、とても泥臭く映るサッカーです。しかし、選手の必死さ、頑張りがダイレクトに伝わってくる現ユベントスのスタイルが、私はたまらなく大好きなのです。

チームに素晴らしいプレースタイルを根付かせ、最後まで諦めない闘士を植えつけ、最高の結果をもたらしたコンテ新監督に、これ以上を求めることが出来たでしょうか?来シーズン、彼の指揮するチームがチャンピオンズリーグの部隊でも大暴れするのが、今から楽しみで仕方ありません。

ありがとう、コンテ!ありがとう、ユベントス!ユベントスのファンで良かった!

| ナイキ ユベントス ホーム ユニフォーム フットボールホワイト×ブラック | |

|

ナイキ 売り上げランキング : 52850 |

SEが苦手にしがちなドキュメント力を強化する5つの視点 6 May 2012 6:30 PM (13 years ago)

SEに最も必要なスキルは「伝える力」だと言われています。分業が前提となるシステム開発において、意志の伝達がうまく出来ないことは致命的だからです。

よって、作成するドキュメントにも正しく伝える技術が求められるのですが、しかし多くのSEはドキュメント作成を苦手としているようです。

そこで今日は、SEがドキュメント作成で失敗しがちなポイントと、ドキュメント力を強化するための5つの視点について、『エンジニアのための文章術再入門講座』からご紹介します。

1.SEがドキュメント作成で失敗しがちなポイント

SEがドキュメント作成に失敗しがちなポイントは、主に以下の2つです。

- 相手の関心と不一致

- 知識差のための説明が不足

例えば、システム開発プロジェクトの部長向けの進捗報告の場面を思い浮かべてください。性格にもよりますが、一般に部長クラスの方が気にするのは「予算を超過しないか」「顧客との関係は良好か」「今回の開発でチームメンバーにノウハウが蓄積されるようになっているか」といったような大きな視点です。

しかし、この時に「部長レベルで気になるポイント」にフォーカスせずにドキュメントを作成してしまうと、例えば細部の設計の話や個別バグの報告などを延々としてしまいがちで、「これではよく分からない」となってしまいます。

また営業部門長など、技術に明るくない人向けのドキュメントに、「ウォークスルー」とか、「インスペクション」とか書いても分かりません。こういう専門用語を多く使ってしまったり、本来説明が必要な部分を自分本位に省略して書いてしまうと、分かりにくいドキュメントになってしまいます。

2.ドキュメント力を強化するための5つの視点

上記のような問題に陥らないためには、相手の視点に合わせて文章を書けるようになることです。それにはもちろん技術も必要ですが、ここではその前にどのような視点を持っておくべきかについておさらいします。

ビジネスでは、経営者レベルの視点から担当者レベルの視点までさまざまです。経営者は「収益、顧客獲得」のようなビジネスの視点を持ち、ミドルマネジメントはコスト効果やヒューマンリソース、作業スケジュールといった管理上の視点を持ちます。

また、経営層や管理職が全体を鳥瞰する視点を持つのに対し、担当者の視点は部分の個別事項に関するものが多く、これはポジション(経営者から担当者まで)によって関心のある視点は異なるということを意味しています。

つまり、良いドキュメントを作成するためには、説明する人に合わせて多面的な視点で考える必要があります。自分の興味や関心、理解できている視点だけで勝負していては、うまくいきません。

具体的には、以下の5つの視点について、「経営者なら何処に関心をもつか?」「担当者ならどうか?」と、考えてみるといいでしょう。

1.目的の視点

→なぜそれをするのか、しないとどうなるのか

2.リソースの視点

→いつやるのか、誰がやるのか、その理由はなにか

3.進め方の視点

→具体的にどんなステップで行なうのか、その合理性はどうか

4.効果の視点

→効果はどうか、具体性はどうか

5.今後の視点

→将来的にどうなるのか、次は何につながるのか

| エンジニアのための文章術再入門講座 | |

|

芦屋 広太

翔泳社 2009-02-20 |