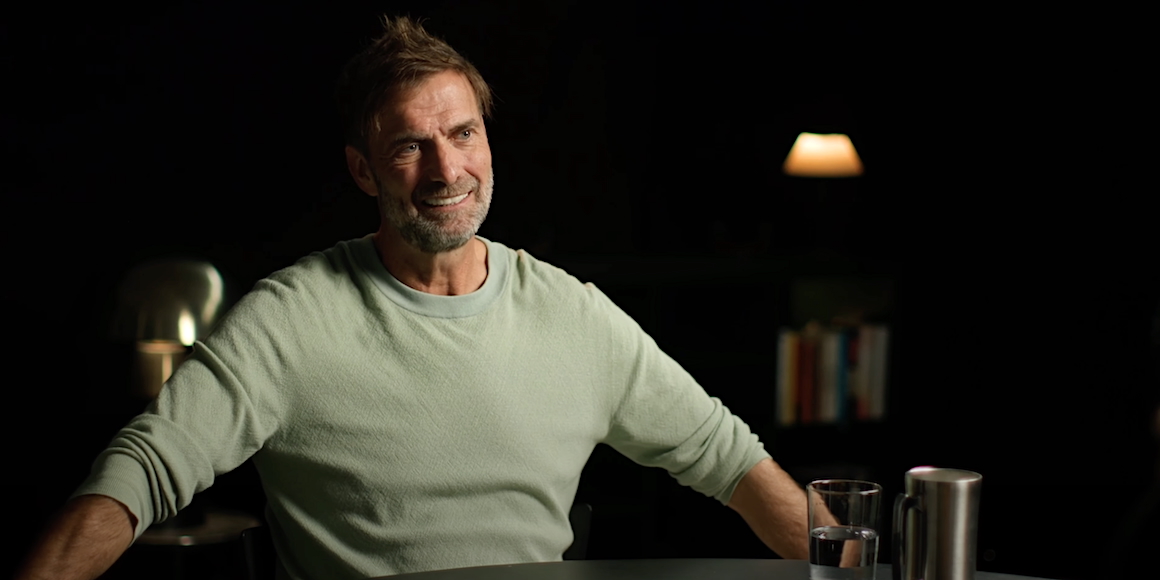

Jürgen Klopp im DOAC-Podcast: „Ich bin kein ständiger Gewinner, ich bin ein ständiger Versucher“ 21 Oct 5:18 AM (20 hours ago)

Jürgen Klopp spricht im DOAC Podcast so offen wie selten. Es geht weniger um Taktik oder Tabellen, sondern um Herkunft, Charakter und Führung. Klopp erzählt, wie ihn zwei gegensätzliche Eltern prägten: eine fürsorgliche Mutter, die ihn vorbehaltlos liebte, und ein ehrgeiziger Vater, der Erwartungen hatte. Diese Mischung aus Empathie und Ehrgeiz wurde zum Fundament seines Führungsstils. „Mein Vater wollte, dass ich in allem gut bin. Meine Mutter war einfach glücklich, dass ich da war.“

Er erinnert sich an die frühen Jahre in Glatten, an Wintersportduelle mit dem Vater, an die Angst, mit 20 Vater zu werden, und an das Gefühl, über Nacht erwachsen zu sein. „Die Nacht, in der mein Sohn geboren wurde, war die Nacht, in der ich erwachsen wurde.“ Diese Verantwortung, sagt Jürgen Klopp, habe ihn geformt – Disziplin, Mitgefühl, Durchhaltevermögen.

Jürgen Klopp x DOAC – Der Weg vom Kämpfer zum Coach

Als Spieler war Klopp kein Ausnahmetalent. „Meine Mitspieler waren besser, aber ich konnte alles geben. Von der ersten bis zur letzten Minute.“ Genau diese Mentalität übertrug er später auf seine Teams: 90 Minuten „Heavy Metal“, kein Rückzug, kein Sicherheitsfußball.

Als er 2001 von einem Tag auf den anderen Cheftrainer in Mainz wurde, war der Club sportlich am Boden. Klopp übernahm aus Loyalität – und gewann sofort. „Wir waren wie Maschinen. Niemand wollte mehr gegen uns spielen.“ Der Aufstieg 2004 war nicht Glück, sondern die Belohnung aus Niederlagen. „Ich habe zuerst gelernt zu verlieren – das war entscheidend.“

„Ich bin hier nicht, um alles zu bekommen, sondern um alles zu geben“

Klopp spricht viel über Scheitern – und über Haltung. Die verpassten Meisterschaften mit Dortmund oder Liverpool seien keine Wunden, sondern Lehrstücke. „Ich sehe mich nicht als ständigen Gewinner, sondern als ständigen Versucher.“ Er erklärt, dass Misserfolge Charakter formen, wenn man sie versteht. „Eine Niederlage ist nur dann eine Niederlage, wenn du nichts daraus lernst.“

Diese Einstellung machte ihn zum Anführer, der Menschen formt. „Führung bedeutet, nicht alle gleich zu behandeln. Jeder braucht etwas anderes, um sein Bestes zu geben.“ Klopp erzählt, wie er junge Spieler wie Alexander-Arnold anders führte als Routiniers wie James Milner. Und wie wichtig es ist, Spieler zu verstehen, statt sie zu verurteilen: „Frag ihn, warum er schlecht trainiert. Vielleicht hat er nicht geschlafen, weil zu Hause was passiert ist.“

Manchester United? „Das war nicht mein Projekt“

Einer der überraschendsten Momente: Klopp bestätigt, dass Manchester United ihn 2013 nach Fergusons Rücktritt wollte – doch er lehnte ab. „Sie sagten, wir holen jeden Spieler, den wir wollen. Aber das war nicht mein Projekt.“ Liverpool hingegen überzeugte ihn mit Bodenständigkeit, nicht mit Glamour.

Seine Entscheidung: „Ich will Teil eines Fußballprojekts sein, nicht eines PR-Projekts.“ Als der Anruf aus Liverpool kam, wusste er sofort: Das passt. „Meine Jungs sagten nur: ‚Ja, Papa, mach das!‘“

Liverpool: Fußball als Gemeinschaft

Klopp beschreibt im Podcast (YT), was der „Liverpool Way“ für ihn bedeutet: „Du musst verstehen, dass dieser Club für die Menschen mehr ist als Fußball.“ Seine Spieler sollten fühlen, dass sie Teil von etwas Größerem sind. „Wenn wir in 15 Jahren zurückblicken, sollen wir sagen: Das war das Beste, was wir geben konnten.“

Sein Stil – Pressing, Emotion, Zusammenhalt – machte Liverpool zur Einheit. Siege wie das 4:0 gegen Barcelona oder der Champions-League-Triumph 2019 sind für ihn Ausdruck dieser Verbindung. Doch Klopp betont auch: „Manchmal gewinnst du 1:0. Dann musst du dich genauso freuen.“

Jürgen Klopp x DOAC – Über Arne Slot und das Loslassen

Über seinen Nachfolger Arne Slot spricht Klopp mit Respekt. „Er hat’s perfekt gemacht. Er hat nicht alles geändert – das war super smart.“ Für Klopp zeigt Slots Erfolg, dass wahre Größe im Vertrauen liegt, nicht in Eitelkeit. „Ich wollte, dass er Erfolg hat. Wer anders denkt, hat etwas falsch verstanden.“

Ob er selbst eines Tages zurückkehrt? „Es ist möglich“, sagt Klopp – mit diesem typischen Zwinkern zwischen Ehrlichkeit und Understatement. Aber jetzt brauche er eine Pause. „Man kann nicht sagen: ‚Gebt mir ein Jahr, ich komm wieder.‘ In diesem Geschäft geht das nicht.“

Fazit: Der Mensch, nicht nur der Trainer

Jürgen Klopp bleibt das, was Christian Heidel in der Grußbotschaft nannte: ein echter Mensch, der Städte verändert hat, weil er Herzen berührte. Seine Philosophie passt in einen Satz: „Wenn du nicht glauben kannst, dass du es schaffst – dann glaub mir, ich tue es.“

Er führte Mainz in die Bundesliga, Dortmund zum Double, Liverpool zum Gipfel Europas. Aber vor allem führte er Menschen zu sich selbst.

Jürgen Klopp im DOAC-Podcast: „Ich bin kein ständiger Gewinner, ich bin ein ständiger Versucher“

South Park S28E01 – „Twisted Christian“ erklärt: Wenn Memes, Macht und Messiasse verschmelzen 21 Oct 12:45 AM (yesterday, 12:45 am)

Mit „Twisted Christian“ gelingt Trey Parker und Matt Stone ein weiterer Geniestreich. Die Episode nimmt moderne Religiosität, politische Heuchelei und Internet-Dummheit so präzise aufs Korn, dass selbst langjährige South-Park-Fans kurz innehalten. Der Ausgangspunkt ist banal: Kinder in South Park flüstern plötzlich „Six, Seven“. Ein bedeutungsloses Meme, das in sozialen Netzwerken kursiert – ohne Ursprung, ohne Sinn, ohne Ziel. Doch wie immer verwandelt sich das Lächerliche binnen Minuten in eine gesellschaftliche Katastrophe. South Park S28E01 – „Twisted Christian“ erklärt: Wenn Memes, Macht und Messiasse verschmelzen.

Lehrer und Eltern geraten in Panik. Der neue „Power Christian Principal“ deutet die Zahlen als satanisches Signal, ruft eine Schulversammlung ein und lädt ausgerechnet Tech-Milliardär Peter Thiel ein, um über den Antichristen zu sprechen. Die Erwachsenen reagieren auf harmlose Jugendkultur wie auf dämonische Bedrohung – und damit beginnt die eigentliche Satire: ein Porträt einer Gesellschaft, die in jeder viralen Bewegung das Werk des Teufels sieht.

Peter Thiel, der Antichrist und die Daten

Thiel tritt hier als Karikatur seiner selbst auf: blass, emotionslos, unheimlich ruhig. Seine PowerPoint-Präsentation verbindet Bibelverse mit Wi-Fi-Frequenzen, Engel mit Algorithmen. Laut seiner Theorie „operieren Daten und Dämonen auf derselben Wellenlänge“. Es ist einer der absurdesten, aber auch treffendsten Momente der Staffel. Denn der reale Peter Thiel hält tatsächlich Vorträge über den Antichristen und kontrolliert mit Palantir ein Unternehmen, das für militärische Überwachung und künstliche Intelligenz steht.

South Park greift diesen Widerspruch brillant auf: Der Mann, der die Welt überwacht, warnt vor einer dämonischen Macht – und schafft sie zugleich selbst. Thiel nutzt den Hype um das 6/7-Meme, um Panik zu erzeugen und so noch mehr Datenzugriff zu rechtfertigen. Damit gelingt Parker und Stone ein Seitenhieb auf Tech-Oligarchen, die religiöse Rhetorik für politische Kontrolle instrumentalisieren.

South Park Twisted Christian erklärt – Cartman, der Besessene

Natürlich steht Cartman wieder im Zentrum des Wahnsinns. Zuerst nutzt er das Meme, um eine eigene Kirche zu gründen – die „6 to 7 Ministries“. Dann beginnt er, grün zu kotzen, zu levitieren und Bibelzitate zu schreien, die er nie gelesen hat. Die Szenen erinnern an Der Exorzist – nur eben mit Cartman.

Die Erwachsenen holen Peter Thiel zur Austreibung. Doch statt Weihwasser bringt er einen Laptop mit. Er spricht von „metaphysischem Datentransfer“ und zeichnet Cartmans Krämpfe auf, um sie anschließend in Washington auszuwerten. Hier verknüpft sich das Lächerliche mit echtem Unbehagen: Religion, Technologie und Kontrolle bilden ein Dreieck der Manipulation.

Jesus kehrt zurück – und erkennt seine Religion nicht mehr

Parallel dazu kehrt Jesus nach South Park zurück. Aber dieser Jesus ist anders: zynisch, genervt, sichtlich überfordert. Seine erste Reaktion: „Ich bin 2000 Jahre weg, und ihr macht aus meinem Namen eine politische Marke.“ Er besucht eine Kirche, in der MAGA-Anhänger „Jesus 2024“-Merchandise verkaufen, und trifft PC Principal, der nun „Power Christian Principal“ heißt.

In einem der stärksten Dialoge der Folge sagt Jesus:

„Du und viele andere habt ein sehr verdrehtes Verständnis davon, was Christentum ist.“

PC Principal reagiert darauf, indem er Jesus verprügelt – ein Sinnbild für die Aggression des modernen Glaubens, der alles verteidigt, was Liebe, Mitgefühl und Selbstreflexion längst verloren hat. Am Ende gibt Jesus auf. Er schneidet sich den Bart ab, zieht ein Muskelshirt an und passt sich an. Das Symbol: Selbst der Sohn Gottes kann in dieser Kultur nur überleben, wenn er sich dem Zynismus anpasst.

Trump, Satan und das Ende der Welt

Parallel spinnt sich die größere Staffelhandlung weiter: Satan ist schwanger – von Donald Trump. Die groteske Idee dient als Allegorie auf politische Verderbnis. JD Vance, in der Serie ein religiöser Machtmensch, will das dämonische Baby abtreiben lassen, um selbst als neuer Messias zu gelten. Thiel und Vance sehen in Cartmans „Besessenheit“ den Schlüssel, um das Kind des Teufels zu lokalisieren.

Das Ergebnis: In Twisted Christian endet alles offen. Peter Thiel scheitert mit dem Exorzismus und kündigt an, Cartman „nach Washington zu bringen“. Viele Fans sehen darin den Auftakt zu einer größeren Storyline, in der Überwachungsdrohnen über Colorado kreisen und sich Jesus, Satan und Trump auf ein kommendes Armageddon vorbereiten könnten. Laut YouTube-Breakdowns und Reddit-Diskussionen zeigen Trailer-Hinweise bereits ein dämonisches Baby in einer goldenen Wiege, das leise „Six… seven…“ summt – eine unheimliche Symbolik für die nächste Staffelphase. Ob diese Szenen tatsächlich erscheinen oder nur Metaphern bleiben, ist offen. Sicher ist nur: South Park deutet an, dass Sinnlosigkeit längst die neue Religion geworden ist.

South Park Twisted Christian erklärt – Die Moral im Chaos

„Twisted Christian“ funktioniert auf mehreren Ebenen. Es ist ein Kommentar über das moderne Christentum, das sich selbst nicht mehr erkennt. Es ist eine Satire auf Tech-Eliten, die mit esoterischem Machtgehabe ihre Überwachung rechtfertigen. Und es ist eine Parodie auf Social-Media-Kultur, die aus jeder Belanglosigkeit ein göttliches Zeichen macht.

Reddit-Diskussionen lobten die Episode als „erschreckend realistisch“, weil sie die Verschmelzung von Glaube, Angst und Algorithmus so präzise zeigt. Auf YouTube sahen viele Fans in Thiels Figur die perfekte Personifikation des digitalen Antichristen – jemand, der an das Böse glaubt, während er es erschafft.

Fazit | tl;dr

„Twisted Christian“ ist South Park in Reinform: schockierend, komisch, klug. Hinter jedem ekelhaften Gag steckt ein Spiegel für unsere Zeit. Zwischen 6/7-Memes, religiöser Hysterie und technokratischem Größenwahn zeigt die Serie, dass der wahre Antichrist nicht im Himmel oder in der Hölle sitzt – sondern wahrscheinlich im Silicon Valley.

South Park S28E01 – 6-7

South Park zerlegt das moderne Christentum:

South Park S27E06 / S28E01 – Zusammenfassung und Analyse:

South Park Meme 6-7 erklärt:

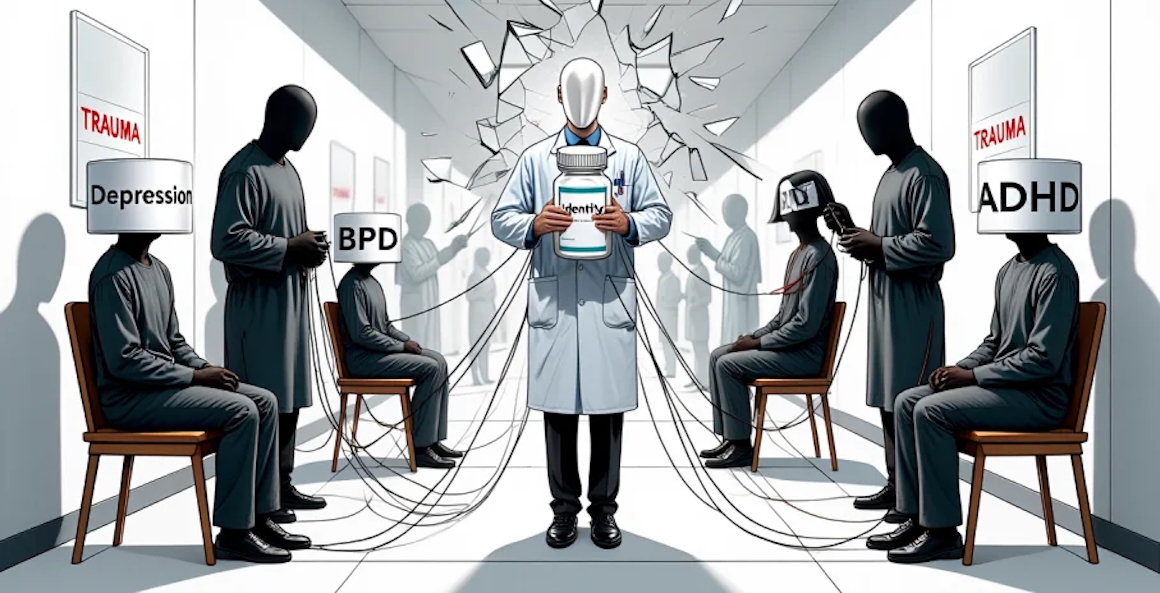

Was es wirklich bedeutet, der Cycle Breaker in deiner Familie zu sein 20 Oct 3:53 AM (yesterday, 3:53 am)

Wenn jemand in einer Familie beschließt, alte Muster zu durchbrechen, beginnt eine stille Revolution. Dieser Mensch wird zum sogenannten Cycle Breaker – jemand, der das Schweigen beendet und sich für Heilung entscheidet. Dabei geht es nicht um einen Moment der Erleuchtung, sondern um viele Nächte ohne Schlaf, um Tränen im Auto und um das Zurückhalten des Atems bei Familienessen, nur um den Frieden zu wahren.

Der unsichtbare Weg ohne Applaus

Cycle Breaker zu sein bedeutet, etwas Neues zu wählen, obwohl man nie gesehen hat, wie es aussieht. Es gibt keinen Plan, keine Anerkennung, kein einfaches Ende. Es ist der heilige Entschluss, anders zu leben, als die Generationen zuvor. Wer diesen Weg geht, fühlt sich oft verloren, denn das Gehirn liebt Wiederholung, selbst wenn sie weh tut. Alte Muster aus Kontrolle, Scham und Schweigen wirken vertraut. Doch Heilung entsteht erst, wenn man sie bewusst verlässt.

Heilung fühlt sich oft wie Verlust an

Der Prozess ist schmerzhaft, weil er sichtbar macht, was früher verborgen war. Man erkennt, was gefehlt hat – Liebe, Sicherheit, Wahrhaftigkeit, das Recht, man selbst zu sein. Es fühlt sich wie Trauer an, obwohl tatsächlich Fortschritt geschieht. Man trauert um das, was nie existierte, und gleichzeitig wächst das Bewusstsein für das, was möglich wird.

Cycle Breaker: Wenn du plötzlich das schwarze Schaf bist

Viele, die Familienmuster brechen, erleben Ablehnung. Sie werden als empfindlich bezeichnet, als schwierig oder zu wütend. Doch es ist kein Angriff auf die Familie, sondern ein Akt der Selbstachtung. Der Bruch mit toxischer Loyalität bedeutet, endlich authentisch zu leben. Der Schmerz entsteht, weil die Menschen, die uns geprägt haben, vielleicht nie Verantwortung übernehmen. Doch darin liegt auch Freiheit.

Die Macht, das Unsagbare zu benennen

Autorin Brené Brown sagt: „Scham gedeiht im Schweigen. Wenn wir sie benennen, nehmen wir ihr die Luft.“ Genau das tun Cycle Breaker. Sie sprechen aus, was Generationen verschweigen mussten. Sie geben Worten, was ihre Eltern und Großeltern nie aussprechen durften. Dadurch heilen sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Wunden ihrer Ahnen. Jede Träne, die heute fließt, reinigt ein Stück Vergangenheit.

Tausend kleine Schritte Richtung Freiheit

Der Bruch mit alten Mustern geschieht nicht in einem Moment. Es sind unzählige kleine Entscheidungen. Man sagt Nein, auch wenn es Angst macht. Man beginnt Therapie, schreibt Tagebuch, lernt sich zu beruhigen. Man hört auf, um Liebe zu kämpfen, die an Bedingungen geknüpft war. Heilung sieht nicht immer schön aus. Manchmal herrscht Chaos, manchmal Frieden. Doch beides ist Teil des Weges.

Cycle Breaker – Authentizität statt Anpassung

Als Kinder wählen wir Bindung, um zu überleben. Als Erwachsene lernen wir, Authentizität zu wählen, um zu leben. Zum ersten Mal entsteht eine neue Wahrheit: man darf echt sein, ohne Angst vor Ablehnung. Wenn du dich nicht länger entschuldigst, weil du anders bist, brichst du den Zyklus. Niemand klatscht, doch dein inneres Kind spürt die Befreiung.

Drei Werkzeuge für den Weg

Erstens: Benenne dein Handeln. Sag dir selbst, dass du einen Zyklus brichst, auch wenn es klein erscheint. Zweitens: Reparent dich selbst. Frage dich, was du einem Kind in deiner Situation sagen würdest, und sag es zu dir. Drittens: Schaffe Rituale der Regulierung – durch Atmung, Bewegung oder Stille. Dein Nervensystem lernt, Sicherheit neu zu spüren. Perfektion ist kein Ziel, Bewusstsein ist der Schlüssel.

Der stille Triumph

Cycle Breaking bedeutet nicht, ein Heiliger zu werden. Es bedeutet, echt zu werden. Du entscheidest dich für Präsenz statt Performance, für Heilung statt Verdrängung und für Wahrheit statt Tradition. Es fühlt sich an, als würdest du zerbrechen, doch in Wahrheit brichst du frei – mit jeder Grenze, jedem ehrlichen Gespräch und jedem bewussten Atemzug. Du wirst zum Vorfahren, den deine Familie gebraucht hätte, und zum Elternteil, den du dir als Kind gewünscht hast. Und das allein verändert alles.

Was es wirklich bedeutet, der Cycle Breaker in deiner Familie zu sein

Isaiah Falls – „Lucky You“: Zwischen Intimität, Glauben und Sinnlichkeit 20 Oct 1:03 AM (2 days ago)

Isaiah Falls bleibt sich treu. Auch auf seiner neuen EP Lucky You geht es ihm weniger um Lautstärke oder Drama als um Nähe und Atmosphäre. In sechs Songs entfaltet er eine leise, fast scheue Intimität, die an vertraute Gespräche im Auto erinnert – spät in der Nacht, wenn jedes Wort Gewicht bekommt. Isaiah Falls drängt sich mit „Lucky You“ nie auf, sondern lässt seine Musik fließen, ruhig und organisch.

Schon der Opener „Brown Sugah“ setzt den Ton: schwüle Florida-Luft, Soul-Schwere und eine verführerische Ruhe. Wenn Falls singt, dass „die Sonne Wunder für deine Haut“ tut, spürt man Hitze und Nähe. Gemeinsam mit SiR entsteht ein Song, der wie eine geteilte Erinnerung klingt – zwei Stimmen, die sich um dasselbe Begehren kreisen. Das Arrangement schwebt zwischen ‘70s-Soul und moderner R&B-Produktion, getragen von einem zurückgelehnten Beat. Hier funktioniert alles, weil Falls weiß, wann er schweigen und wann er singen sollte.

Zwischen Spiritualität und Körperlichkeit

Mit „God Is Real“ erreicht die EP ihren emotionalen Kern. Hier verzichtet Falls auf Gäste und große Effekte. Stattdessen bekennt er schlicht: „I know God is real by the way you make me feel.“ Diese Zeile ist keine Pose, sondern Bekenntnis – ein Versuch, Liebe und Glauben in einem Atemzug zu denken. Die Fragen des Songs („Where does your mind go? How does your heart feel?“) sind existenziell, aber nie verkopft. Das Stück erinnert daran, dass Spiritualität auch im Zwischenmenschlichen lebt.

Träume, Versuchung und moderne Romantik

„Just a Dream“ mit Alex Isley schwingt in der Mitte zwischen Nostalgie und Verführung. Isley verleiht dem Song Leichtigkeit, während Falls sich etwas zu sehr auf die Atmosphäre verlässt. Die Chemie stimmt, aber der Text bleibt an der Oberfläche. Ähnlich bei „Enticing“ mit Chase Shakur: Die Idee – Liebe als Spurensicherung („Leaving Fenty ‘round my crib“) – ist stark, doch der Song verliert sich im Vibe. Was als sinnlicher Moment beginnt, endet als Skizze. Falls’ ruhige Art ist angenehm, aber manchmal fehlt der letzte Funke, der den Song größer macht.

Wenn Einfachheit trägt

Mit dem bereits bekannten „Butterflies“ zeigt Falls, was passiert, wenn Zurückhaltung auf Präzision trifft. Gemeinsam mit Joyce Wrice entsteht ein Duett voller gegenseitiger Wertschätzung. Beide Stimmen erzählen von Liebe ohne Überschwang, dafür mit Augenhöhe. Das Stück bleibt schlicht – keine überladene Produktion, keine Effekthascherei – und genau dadurch wirkt es.

Ein stilles Bekenntnis zum Jetzt

Das Finale „Have My Babies“ klingt zunächst nach Übertreibung, entpuppt sich aber als ehrlicher Versuch, Zukunft zu benennen. Falls singt davon, Kinder mit der Geliebten zu haben, nicht aus Impuls, sondern als Ausdruck von Sehnsucht nach Dauer. Der Text wirkt stellenweise roh, doch das macht ihn glaubwürdig. Er ringt mit Worten, wie jemand, der das Richtige sagen will – und das fühlt man.

Fazit | tl;dr

Lucky You ist keine EP, die schreit oder beeindrucken will. Sie flüstert, beobachtet, fühlt. Isaiah Falls (Insta) versteht es, Intimität als ästhetisches Prinzip zu inszenieren – mal spirituell, mal sinnlich, oft beides zugleich. Nicht jeder Song sitzt perfekt, doch die besten Momente – „God Is Real“ und „Butterflies“ – zeigen, wie kraftvoll stille Ehrlichkeit klingen kann.

Isaiah Falls – „Lucky You“ // Spotify:

Isaiah Falls – „Lucky You“ // apple Music:

Yoga Nidra for Peace – 25 Minuten bewusste Ruhe mit Ally Boothroyd 17 Oct 6:03 AM (4 days ago)

Ein neues Kapitel im WHUDAT Yoga Nidra Kosmos: Mit „25 Minute Yoga Nidra for Peace“ führt uns Ally Boothroyd tiefer denn je in die Kunst der bewussten Entspannung – begleitet von einem sanften Klangteppich von Charlie Gates. Eine Praxis, die das Nervensystem erdet und innere Ruhe kultiviert – ideal als tägliche Mini-Auszeit zwischen digitalem Dauerfeuer und mentalem Overload.

Bewusste Ruhe: Eine Fortsetzung der WHUDAT-Reihe zu Yoga Nidra und NSDR

Wir haben auf WHUDAT bereits über die Wirkung von Yoga Nidra und NSDR (Non-Sleep Deep Rest) geschrieben – jene Praxis, die zwischen Schlaf und Meditation stattfindet und eine tiefgreifende Regeneration ermöglicht. Mit dieser neuen Session von Ally Boothroyd (Sarovara Yoga) schließt sich ein weiterer Kreis: „Yoga Nidra for Peace“ ist weniger Technik, mehr Einladung – ein stiller Rückzugsort, um sich selbst und die eigene innere Balance wiederzufinden.

Das Prinzip bleibt dasselbe: Der Körper ruht, der Geist bleibt wach. Zwischen Atem, Aufmerksamkeit und Visualisierung entsteht jener Zwischenzustand, in dem das autonome Nervensystem von Anspannung auf Heilung umschaltet. Boothroyd erinnert in der Einleitung bewusst an die alten Wurzeln der Praxis – als Geschenk aus der jahrtausendealten indischen Tradition – und lädt ein, diesen Moment mit Dankbarkeit zu beginnen.

Yoga Nidra for Peace – Die Struktur der Stille

Die 25 Minuten sind klar strukturiert, aber nie mechanisch. Sanft führt Ally durch Atemübungen, Body Scan und innere Bilder, begleitet von sphärischen Klängen des Musikers Charlie Gates. Zunächst geht es um das körperliche Loslassen – der Atem wird vertieft, Schultern, Gesicht und Kiefer entspannen, die Schwerkraft übernimmt. Dann wandert die Aufmerksamkeit durch den Körper, von der Stirn über das Herz bis in die Füße. Ein klassisches Element des Yoga Nidra, das hier besonders feinfühlig umgesetzt ist.

Im Mittelpunkt steht schließlich die Sankalpa, die persönliche Intention: Sätze wie „Ich vertraue meiner inneren Weisheit“ oder „Ich liebe und akzeptiere mich, wie ich bin“ wirken wie kleine Samen, die in der Stille gesetzt werden. Sie entfalten ihre Kraft nicht im rationalen Denken, sondern in den stillen Schichten des Bewusstseins.

Shanti – Frieden als Schwingung

Eines der zentralen Motive dieser Session ist das Mantra „Shanti“, das Sanskrit-Wort für Frieden. Boothroyd lässt es durch verschiedene Energiezentren wandern – Stirn, Herz, Nabel – bis es den ganzen Körper durchdringt. Dieses wiederholte „Shanti, Shanti, Shanti“ wirkt fast wie ein rhythmisches Pulsieren, ein inneres Wiegenlied für das Nervensystem.

Visuelle Bilder – etwa das Rauschen des Ozeans oder der Blick in einen sternklaren Nachthimmel – unterstützen das Loslassen. So wird Frieden nicht als abstrakter Zustand, sondern als körperlich spürbare Erfahrung vermittelt.

Yoga Nidra for Peace – Wirkung und Nachklang

Wer regelmäßig praktiziert, spürt die kumulative Wirkung: besserer Schlaf, emotionale Stabilität, mehr Präsenz im Alltag. Yoga Nidra ist keine Flucht, sondern ein Reset – eine Rückkehr zur eigenen Mitte. Genau darum geht es auch in dieser 25-Minuten-Reise: bewusst nichts tun, um wieder ganz zu sein.

Boothroyd betont am Ende, dass dieser Frieden nicht nur uns selbst zugutekommt. Jeder regulierte Atemzug, jede bewusste Pause strahlt aus – in Begegnungen, Gesprächen, Handlungen. So wird aus individueller Ruhe ein kollektiver Beitrag zu mehr Gelassenheit in einer überreizten Welt.

Fazit | tl;dr

„25 Minute Yoga Nidra for Peace“ ist eine Einladung zur Rückverbindung – mit dem Körper, dem Atem und jener Stille, die unter allem Lärm noch immer da ist. Wer die früheren WHUDAT-Beiträge zu Yoga Nidra und NSDR mochte, wird hier eine neue Tiefe finden: weniger Technik, mehr Hingabe. Ein stilles Highlight für alle, die wissen, dass wahre Regeneration nicht im Tun, sondern im bewussten Nichtstun liegt.

Yoga Nidra for Peace – 25 Minuten bewusste Ruhe mit Ally Boothroyd

Goodbye, D’Angelo – Der Mann, der uns das Fühlen beibrachte 17 Oct 2:26 AM (4 days ago)

Goodbye D’Angelo: Ein persönliches Tribute zum Tod von Michael Eugene Archer (1974–2025)

Goodbye D’Angelo: Ein persönliches Tribute zum Tod von Michael Eugene Archer (1974–2025)

Der Anfang einer Liebe: „Brown Sugar“ im Vorbeigehen

Ich erinnere mich genau: Irgendwo lief dieses Stück – „Brown Sugar“. Ich blieb stehen, wusste sofort, dass das etwas ganz Besonderes war. Ich kannte den Künstler nicht, aber der Groove, diese Wärme, die Soulfulness – das war neu. Am Kieler Bahnhof, in einem kleinen Kiosk mit internationalen Magazinen, fand ich dann einen Bericht in der Source. Ich las ihn durch, kaufte kurz darauf die CD und war hin und weg.

Ich war Anfang 20, in der Blüte meines Lebens. Man nannte D’Angelos Musik damals „Babymaking Music“ – und ja, da war was dran. Es kam tatsächlich mehrfach zu den entsprechenden Momenten und ich erinnere mich, jedes Mal für die Musikauswahl gelobt worden zu sein. Nur Babys wurden keine gemacht – ich war in dieser Hinsicht stets wachsam.

Als das Album durch war, wartete ich sehnsüchtig auf Neues. Doch es kam nichts. Ein Jahr verging. Dann zwei. Erst 2000 – fünf Jahre später – erschien Voodoo. Und jeder, der diese Platte kennt, weiß: Dieses Warten hat sich gelohnt.

Die goldene Ära: Die Soulquarians und der Himmel auf Erden

Als Voodoo erschien, war die Welt bereit. Der goldene Hip-Hop & RnB der 90er hatte sich etabliert, die Soulquarians standen in voller Blüte. Diese Ära war pure Magie – ein kreatives Universum aus Groove, Spiritualität und Freiheit.

Meine persönlichen Lieblingsplatten dieser Ära? Like Water For Chocolate von Common, Mama’s Gun von Erykah Badu, Fantastic Vol. 2 von Slum Village, Things Fall Apart von The Roots und natürlich Voodoo selbst. Diese Alben veränderten alles. Sie klangen nicht nur organisch, sie fühlten sich lebendig an. Man konnte hören, dass sie in einem Raum entstanden, in dem sich Musiker gegenseitig befeuerten.

Voodoo war für mich der Inbegriff dieser Energie. Und auch hier: unzählige Babymaking-Sessions. Eine davon endete legendär. Früh am Morgen, leicht angetrunken, stand ich vor der Tür einer Freundin – mit Voodoo unterm Arm. Sie öffnete im Halbschlaf. Wir landeten im Bett. Irgendwann stellte sie erschrocken fest, dass ich gar nicht ihr Freund war, für den sie mich gehalten hatte. Eine Anekdote, die mich bis heute begleitet – und jedes Mal, wenn „The Line“ oder „Spanish Joint“ läuft, muss ich lachen.

Goodbye D’Angelo: Das Internet und der Duct-Tape-Moment

Ein paar Jahre später wollte ich D’Angelos ikonisches Video zu Untitled (How Does It Feel) auf meine Art feiern. Ich hatte ein Blogger-Projekt namens Belly Off gestartet – ein öffentliches Abnehm-Experiment. Am Ende wollte ich meinen Fortschritt mit einem Parodie-Video krönen: nackt, verschwitzte Haut, Kamera ganz nah, genau wie D’Angelo. Nur, dass ich mir hinten mit Duct-Tape die Lovehandles zusammengeklebte – und sie am Ende des Videos löste.

Das Netz liebte es. Es wurde viral (jedenfalls für damalige Verhältnisse) und die Kommentare unter dem Post auf WHUDAT zeigen, dass Humor, Musik und Selbstironie sich bestens vertragen. Ich glaube, D’Angelo hätte das gefeiert.

Die Rückkehr: Black Messiah und das Wiederauferstehen

Dann kam wieder Stille. Ein Jahrzehnt. Man dachte, D’Angelo sei verloren – gefangen zwischen Ruhm, Körperbild und inneren Dämonen. Doch 2014, nach 14 Jahren Pause, erschien Black Messiah. Ohne Ankündigung, mitten in einer Zeit gesellschaftlicher Unruhe. Dieses Album war anders – reifer, kantiger, politischer. D’Angelo war nicht mehr der sanfte Crooner, sondern ein Überlebender. Black Messiah gewann zwei Grammys, einen für „Really Love“ als besten RnB-Song; bis heute halte ich es für eines der schönsten Liebeslieder überhaupt. Dieses Stück atmet Zärtlichkeit, ohne je kitschig zu sein.

Und das ist vielleicht D’Angelos größtes Vermächtnis: Er schrieb Liebeslieder, die nie cheesy waren. Sie waren ehrlich, verletzlich, körperlich. Sie rochen nach Haut, klangen nach Sehnsucht und fühlten sich an wie Nähe.

Der Abschied: Goodbye, D’Angelo

Jetzt ist er gegangen. Mit nur 51 Jahren. Ein stiller, intensiver Künstler, der in drei Alben mehr über Liebe, Schmerz, Lust und Spiritualität gesagt hat als andere in zwanzig. Er war Multiinstrumentalist, Komponist, Performer – aber vor allem ein Mensch mit Seele. Seine Musik war eine Sprache, die jeder verstand, egal ob im Club, im Bett oder im Auto bei Nacht.

Wir verabschieden uns heute mit schwerem Herzen, aber auch mit Dankbarkeit. Für Brown Sugar, für Voodoo, für Black Messiah. Für all die Nächte, in denen wir tanzten, liebten, litten, heilten. – We love you, D’Angelo. Rest easy, brother.

____

Goodbye, D’Angelo // Tribute Special Edition // Vinyl Session

Das Tribute-Mixtape „Goodbye, D’Angelo“ ist eine liebevolle Hommage an einen der größten Soul-Künstler unserer Zeit. Kuratiert von Chilled Sundays, führt es durch alle Phasen seines Schaffens – von den sinnlichen Momenten auf Brown Sugar über die erdigen Grooves von Voodoo bis zur spirituellen Tiefe von Black Messiah. Eingebettet zwischen Kollaborationen mit Lauryn Hill, Method Man, Common oder Erykah Badu entsteht ein fließender Soundtrack, der nicht nur D’Angelos musikalisches Vermächtnis ehrt, sondern auch das Gefühl einfängt, das seine Musik immer auslöste: Liebe, Sehnsucht und pure Seele.

Last but not Least: This IS D’Angelo (Playlist):

Der böse Zwilling der Erleuchtung – Wie echte Wachheit und künstliche Kontrolle verwechselt werden 16 Oct 7:08 AM (5 days ago)

Was passiert, wenn Erleuchtung zur Waffe wird? Das Video “Der böse Zwilling der Erleuchtung” untersucht, wie sich echtes Erwachen von psychologischer Manipulation unterscheidet – und warum viele Menschen heute im Zustand geistiger Abwesenheit leben, während sie glauben, spirituell erwacht zu sein. Es geht um zwei scheinbar ähnliche, aber fundamental gegensätzliche Zustände: Bewusstheit und Dissoziation.

Echte Erleuchtung löscht das Ego nicht aus – sie entthront es nur. Der Mensch bleibt ganz, doch er erkennt, dass die Grenze zwischen „Ich“ und „Du“ Illusion war. Aus dieser Klarheit entsteht Mitgefühl ganz von selbst. Wenn niemand mehr den Verkehr lenkt, fließt Liebe frei durch jede Handlung.

Doch diese Offenheit hat einen Schatten: dieselbe psychologische Mechanik, die zur Befreiung führt, kann auch in ihr Gegenteil kippen – in geistige Fragmentierung. Dort entsteht kein Mitgefühl, sondern Taubheit.

Der stille Krieg gegen das Bewusstsein

Im Jahr 1979 tauchte ein mysteriöses Dokument auf: Silent Weapons for Quiet Wars. Es beschrieb Methoden sozialer Kontrolle – durch ökonomischen Druck, Informationsüberflutung und gezielte Verwirrung. Ob echt oder erfunden, spielt keine Rolle. Seine Strategien sind heute sichtbarer denn je.

Regierungen, Konzerne und Medien erzeugen permanente Reize, ohne je Auflösung zu bieten. Menschen bleiben in Alarmbereitschaft, aber ohne Richtung. Diese Daueranspannung zwingt das Nervensystem zur Flucht nach innen – in eine Art emotionalen Winterschlaf. Man scrollt statt zu handeln, man konsumiert statt zu reflektieren. Das Schweigen der Bevölkerung wird zum Maßstab des Erfolgs.

Echte Spiritualität unterläuft dieses System. Wer lernt, Druck zu fühlen, ohne daran zu zerbrechen, wird unkontrollierbar. Deshalb wird „innere Ruhe“ oft pathologisiert – als Gleichgültigkeit oder gar psychische Störung. Doch zwischen Apathie und Frieden liegt eine ganze Welt.

Der böse Zwilling der Erleuchtung – Wenn Erleuchtung zur Sekte wird

Das Video zeigt, wie einige sogenannte spirituelle Lehrer diese Mechanismen pervertieren. Sie nutzen dieselben Techniken wie Geheimdienste im Kalten Krieg: Isolation, Erschöpfung, sensorische Überforderung. So entstand aus der Yogagruppe Aum Shinrikyo in Japan eine Terrorsekte, die 1995 Giftgas in der U-Bahn freisetzte.

Ihr Führer Shoko Asahara versprach Erleuchtung, beraubte seine Schüler jedoch ihrer Urteilsfähigkeit. Schlafmangel, Hunger, ekstatische Rituale – all das führte zur völligen Hingabe an seine Autorität. Wer spirituelle Wahrheit sucht, aber keine innere Stabilität besitzt, wird leicht Opfer solcher Systeme. Ähnlich funktionierte die „Selbsthilfe“-Organisation NXIVM in den USA, deren Gründer Keith Raniere seine Schüler durch seelische Zermürbung manipulierte. Was als Persönlichkeitsentwicklung begann, endete in Missbrauch und blinder Gefolgschaft.

Der Unterschied zwischen Leere und Befreiung

Hier liegt der Kern der Botschaft: Sowohl Erleuchtung als auch psychische Spaltung enthüllen, dass das Selbst nicht fest ist. Doch während das eine zur Freiheit führt, bedeutet das andere völlige Entfremdung. Das klinische Bild dazu heißt Depersonalisation-Derealisation-Störung (DPDR). Menschen, die darunter leiden, fühlen sich losgelöst vom eigenen Körper, als stünden sie neben ihrem Leben. Nichts wirkt real. Wer jedoch spirituell gereift ist, erlebt dieselbe Leere als Offenheit, nicht als Abgrund.

Der Unterschied liegt in der Vorbereitung. Meditation, Ethik, Mitgefühl – sie bilden das Fundament, das den Geist trägt, wenn das Ego fällt. Ohne diese Basis wird Leere zu Nihilismus. Mit ihr wird sie zu Weite.

Der Psychopath und der Weise

Von außen ähneln sie sich: Beide wirken furchtlos, ungerührt, außerhalb sozialer Normen. Doch ihr Ursprung unterscheidet sie radikal. Der Psychopath fühlt nichts – sein Gehirn ist defizitär. Der Erwachte fühlt alles, doch er wird nicht mehr davon beherrscht.

Der eine manipuliert, weil er andere nicht als Menschen sieht. Der andere dient, weil er keine Trennung mehr wahrnimmt. Systeme der Macht haben deshalb ein Interesse daran, spirituelle Souveränität mit Krankheit zu verwechseln. Denn wer frei von Angst, Begierde und Schuld lebt, ist schwer zu lenken.

Der Weg zurück zur Präsenz

Die größte Gefahr unserer Zeit ist nicht Gewalt, sondern Abwesenheit. Wir verlieren uns in Reizen, Meinungen, Algorithmen – und nennen das Bewusstsein. Doch die eigentliche Revolution besteht darin, wieder hier zu sein: in diesem Körper, in diesem Moment, mit diesen Gefühlen.

Der Buddha lehrte, dass Hass nicht durch Hass endet, sondern nur durch Liebe. Krishna sprach von Gleichmut zwischen Freude und Leid. Und Jesus beschrieb Liebe als Zustand jenseits des Ego. All diese Lehren führen zu derselben Erkenntnis: Wahrhaftes Erwachen macht uns nicht unempfindlich, sondern durchlässig – fähig zu fühlen, ohne zu zerbrechen.

Der böse Zwilling der Erleuchtung – Fazit

Erleuchtung ist kein Ausstieg, sondern eine Rückkehr. Sie befreit nicht vom Leben, sondern in das Leben hinein. Dissoziation dagegen flieht vor der Erfahrung. Die Systeme der Welt profitieren davon. Doch wer bereit ist, still zu werden und zu fühlen, entzieht ihnen die Macht. Der „böse Zwilling“ der Erleuchtung lockt mit Leere, aber führt in Abtrennung. Die echte Erleuchtung öffnet das Herz und beendet Krieg – den inneren wie den äußeren.

Der böse Zwilling der Erleuchtung – Wie echte Wachheit und künstliche Kontrolle verwechselt werden

Warum Kassettentapes wirklich zurückkommen – und was sie über uns verraten 16 Oct 1:03 AM (6 days ago)

Wer hätte gedacht, dass das Rattern, Spulen und magnetische Rauschen der Kassette wieder Kultstatus erlangen würde? Die Verkaufszahlen sind auf dem höchsten Stand seit zwanzig Jahren. Künstler releasen ihre Alben wieder auf Tape, Sammler zahlen bis zu 30 Euro pro Exemplar. Was zunächst nach Nostalgie klingt, entpuppt sich – wie Brandon Shaw in seiner Serie Mixtape zeigt – als tiefere Bewegung.

Kassetten sind mehr als ein Vintage-Hype. Sie erinnern an eine Zeit, in der Musik noch greifbar war. Eine Zeit, in der man sich bewusst entschied, was man hört. Während Streaming uns in endlosen Playlists verliert, zwingt uns das Tape zu Entschleunigung und Fokus. Man hört ein Album – und zwar ganz. Kein Algorithmus, keine Skip-Taste, kein Autoplay.

Warum Kassettentapes zurückkommen & Wie das Tape die Musikwelt revolutionierte

In den 1970ern war die Kassette ein Befreiungsschlag. Zum ersten Mal konnten Menschen Musik aufnehmen, vervielfältigen und mit anderen teilen – ohne Plattenlabel oder Vertriebsstrukturen. Besonders Hip-Hop verdankt der Kassette seine Geburt.

DJ Kool Herc und andere Pioniere nahmen ihre Live-Sets auf Tape auf, kopierten sie und verkauften sie weiter. So verbreitete sich eine neue Kultur von Blockparty zu Blockparty – weit bevor Radiosender sie akzeptierten. Die Mixtapes wurden zum Sprachrohr einer Bewegung, die jenseits kommerzieller Kontrolle stattfand.

Auch in anderen Teilen der Welt war das Tape eine stille Revolution. In China gelangten in den 1980ern Abermillionen sogenannter Dakou-Tapes ins Land – ausrangierte westliche Kassetten mit einem Schnitt im Gehäuse. Eigentlich Schrott, doch Bastler reparierten sie, spulten die Magnetbänder neu ein und entdeckten dadurch Musik aus aller Welt. Diese dekontextualisierten Klänge führten zu einer einzigartigen Szene, in der Country und Metal plötzlich zusammenfanden. Das Tape machte Musik universell – und unzensierbar.

Der Sprung in die Moderne: Vom Straßenmix zum Kunstwerk

In der zweiten Folge der Serie führt Shaw das Prinzip weiter. Er trifft DJ Green Lantern, eine Legende der Mixtape-Ära der 2000er. Was einst als Mitschnitt begann, wurde unter seinen Händen zur Kunstform. Mit Vierspurrecordern schichtete er Vocals, Beats und Effekte übereinander, schuf Übergänge, Skits und ganze Erzählungen.

Mixtapes waren keine reinen Compilations mehr, sondern Klangkollagen – akustische Welten zwischen Dokumentation und Fiktion. Diese kreative Freiheit machte DJs zu Produzenten und Produzenten zu Erzählern. Doch mit der Zeit verwässerte der Begriff. Labels begannen, reguläre Alben als „Mixtapes“ zu vermarkten, um Erwartungsdruck zu umgehen. Trotzdem bleibt der Kern derselbe: das Mischen, Neudenken, Rekontextualisieren. Das Mixtape ist ein Statement gegen das Glatte und Perfekte. Es feiert das Unfertige – das Menschliche.

Bing Crosby, Magnetband und der Bruch mit der Realität

Parallel dazu erzählt die Serie eine fast vergessene Geschichte. Sie beginnt in den 1930ern mit Bing Crosby, dem wohl ersten globalen Superstar. Er wollte seine Radioshows nicht mehr live senden, sondern vorproduzieren. Doch erst als der Ingenieur Jack Mullin nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Magnetband-Technik in die USA brachte, wurde das möglich.

Crosby nutzte das neue Medium nicht nur, um Sendungen aufzuzeichnen, sondern um sie zu perfektionieren. Fehler wurden herausgeschnitten, Lacher eingefügt, Dialoge neu zusammengesetzt. Die Grenze zwischen Echtzeit und Inszenierung begann zu verschwimmen – ein Vorläufer unserer heutigen Medienrealität. Was damals als technische Errungenschaft galt, war in Wahrheit der Moment, in dem Realität erstmals editierbar wurde. Von dort führt eine direkte Linie zu modernen Sampling-Methoden, digitalen Mixtapes und – ja – zu generativer KI.

Vom Aufnehmen zum Erschaffen – und wieder zurück

Rapper Lupe Fiasco kündigte kürzlich ein Projekt namens Endless Loop an: ein 24-Stunden-Radiofeed, gespeist von einer KI, die in seinem Stil neue Songs generiert – jeder nur ein einziges Mal hörbar. Damit schließt sich der Kreis: Was als Versuch begann, flüchtige Musik festzuhalten, ist heute zur algorithmischen Dauerproduktion geworden.

Brandon Shaw zieht daraus eine poetische Schlussfolgerung: Technologie spiegelt unsere Sehnsucht, festzuhalten, wer wir sind. Ob auf Magnetband, Vinyl oder Cloud – wir suchen nach einem Medium, das unsere Menschlichkeit konserviert. Vielleicht greifen deshalb wieder so viele zur Kassette. In einer Welt, in der alles sofort verfügbar ist, fühlt sich ein Tape wie ein Stück Gegenwart an, das man wirklich besitzen kann. Dreißig Minuten Wirklichkeit – handgemacht, begrenzt, echt.

Warum Kassettentapes wirklich zurückkommen – und was sie über uns verraten

Wie Rom wirklich fiel – und warum sein Untergang die Welt erschuf, in der wir heute leben 15 Oct 6:22 AM (6 days ago)

Das Römische Reich – Symbol von Macht, Ordnung und Zivilisation. Doch kaum ein Thema beschäftigt Historiker so sehr wie die Frage, wann und warum diese größte aller antiken Kulturen zerbrach. In dem Video „The Fall of Rome“ geht der US-Historiker Gregory Aldrete der Sache auf den Grund – und kommt zu einer verblüffenden Erkenntnis: Vielleicht fiel Rom nie wirklich. Wie Rom wirklich fiel – und warum sein Untergang die Welt erschuf, in der wir heute leben.

Wie Rom wirklich fiel – Von der Legende zum Imperium

Der Mythos beginnt 753 v. Chr. mit Romulus am Tiber. Aus einem kleinen Zusammenschluss lateinischer Stämme wird eine Republik, später ein Weltreich. Nach den Punischen Kriegen dominiert Rom das Mittelmeer, doch interne Machtkämpfe beenden die republikanische Ära. Mit Augustus wird 27 v. Chr. das Kaiserreich ausgerufen, das unter Trajan und Hadrian seine größte Ausdehnung erreicht – von Britannien bis Syrien.

Im 3. Jahrhundert wird das Imperium jedoch von innen zerrüttet. Seuchen, Bürgerkriege und Grenzkonflikte schwächen es. Diokletian teilt das Reich in Ost und West, und 476 n. Chr. endet die westliche Herrschaft, als Romulus Augustulus abgesetzt wird. Doch das byzantinische Ostreich überlebt – fast tausend Jahre lang, bis 1453 Konstantinopel fällt.

Wann fiel Rom – und fiel es überhaupt?

Aldrete zeigt, dass es viele mögliche „Enddaten“ gibt. Einige sehen bereits 31 v. Chr., die Schlacht von Actium, als Beginn des Niedergangs. Andere verweisen auf 180 n. Chr., den Tod von Marcus Aurelius, als Startpunkt einer Phase, die der Historiker Cassius Dio mit den Worten beschrieb: „Unsere Geschichte sinkt vom Gold ins Eisen.“

Hollywood liebt diesen Moment – Gladiator und The Fall of the Roman Empire inszenieren ihn als moralischen Wendepunkt. Doch Aldrete erinnert daran, dass die römische Kultur nach 180 n. Chr. noch jahrhundertelang Bestand hatte. Seine eigene Antwort ist deutlich: Das Römische Reich endete 1453, mit dem Fall Konstantinopels. Alles andere seien Etappen einer allmählichen Transformation.

Ursachen eines Gigantensturzes

Ein deutscher Gelehrter listete einmal 210 Gründe für Roms Untergang – von Aberglaube bis Zölibat. Aldrete filtert die wichtigsten heraus. Militärisch gesehen verlor Rom seine Stärke, weil es sich zu sehr auf fremde Truppen verließ. Germanen, Goten, Hunnen – viele kämpften längst unter römischer Flagge. Feind und Verbündeter waren kaum zu unterscheiden.

Auch wirtschaftlich zerfiel das System. Inflation, Korruption und eine ausbeuterische Steuerpolitik schwächten den Staat. Das Reich, einst auf Innovation gebaut, erstarrte in Bürokratie. Gleichzeitig führten sinkende Ernten und Handelsrückgänge zu wachsender Armut.

Und dann kam die Religion. Mit Konstantins Bekehrung zum Christentum veränderte sich das Selbstverständnis des Reiches. Rom verlor seine säkulare Identität, während die Kirche zur neuen Macht wurde. Aldrete sieht darin keinen moralischen Verfall, sondern einen Paradigmenwechsel – vom Staatsglauben zur persönlichen Erlösung.

Der Mythos vom moralischen Verfall

Die Vorstellung, Rom sei an Dekadenz und Orgien zugrunde gegangen, hält Aldrete für Unsinn. Der Durchschnittsrömer war Bauer, kein Hedonist. Die Skandale um Nero oder Caligula betrafen eine winzige Elite. Rom sei nicht an Sittenlosigkeit zerbrochen, sondern an Strukturermüdung – an einem System, das zu groß und zu komplex geworden war, um sich selbst zu tragen.

Ebenso entkräftet er Theorien über Bleivergiftung oder moralische Degeneration. Solche Erklärungen seien zu simpel und zeitlich falsch. Rom nutzte Bleirohre schon in seiner Blütezeit, und moralische Korruption existierte immer – in Aufstieg wie in Fall.

Wenn das Klima Geschichte schreibt

Besonders spannend ist Aldretes Hinweis auf Umweltfaktoren. Zwischen dem 3. Jh. v. Chr. und dem 2. Jh. n. Chr. herrschte das sogenannte Römische Klimaoptimum – eine ungewöhnlich stabile, warme Phase, die Landwirtschaft und Expansion begünstigte. Danach wurde es kühler und trockener, Seuchen wüteten, Ernten brachen ein. Vulkanausbrüche lösten im 5. Jahrhundert eine „kleine Eiszeit“ aus, die den Rest erledigte.

Wie Rom wirklich fiel – Vom Untergang zur Metamorphose

Doch Aldrete dreht die Perspektive: Vielleicht fiel Rom gar nicht – vielleicht verwandelte es sich. Die germanischen Eroberer übernahmen römisches Recht, Architektur und Sprache. Aus dem Chaos entstand Neues: das Christentum, das byzantinische Erbe, das mittelalterliche Europa.

Der vermeintliche „Fall“ war in Wahrheit eine kulturelle Neugeburt. Zwischen 300 und 700 n. Chr. entstanden die Grundlagen der modernen Welt – von Theologie über Staatsdenken bis hin zur Kunst.

Roms wahres Erbe

Am Ende bleibt Aldretes zentrale Frage: Nicht wann Rom fiel, sondern wie es über zwei Jahrtausende überdauerte. Von 753 v. Chr. bis 1453 n. Chr. – kaum eine Zivilisation war je so beständig. Vielleicht liegt ihre Größe nicht im Imperium selbst, sondern darin, dass seine Ideen – Recht, Sprache, Religion, Architektur – bis heute in uns weiterleben. Rom starb nicht. Es veränderte Gestalt. Und genau deshalb leben wir immer noch in seinem Schatten.

Wie Rom wirklich fiel – und warum sein Untergang die Welt erschuf, in der wir heute leben

Live aus dem Blue Note: Robert Glasper feiert auf „Keys To The City“ die Kunst des Moments 15 Oct 2:15 AM (6 days ago)

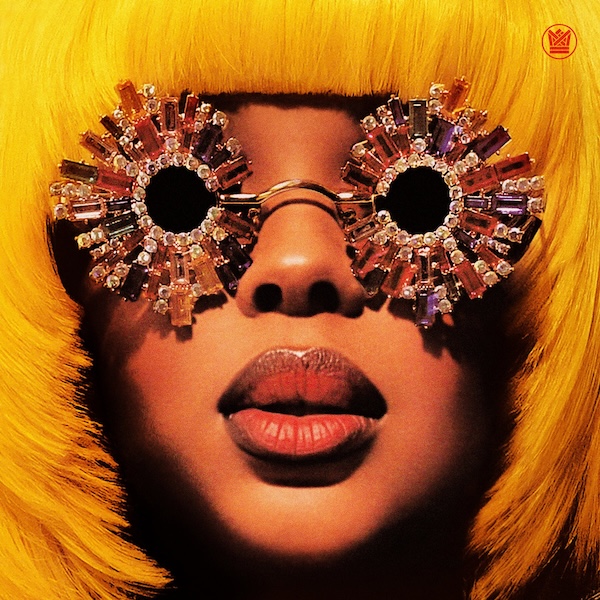

Robert Glasper ist längst mehr als ein Jazzpianist. Er ist eine Marke, ein Katalysator für alles, was sich zwischen Jazz, Hip-Hop und Soul bewegt. Mit “Keys To The City: Vol. 1” legt der fünffache Grammy-Gewinner Robert Glasper nun ein weiteres Album vor – jetzt auch auf allen Streamingdiensten. Das Werk ist eine Hommage an die Energie des Moments, entstanden während seiner jährlichen „ROBTOBER“-Residenz im legendären Blue Note in New York.

Robert Glasper x Keys To The City 1 – Der Puls des Blue Note

Seit sechs Jahren verwandelt Glasper den kleinen Club in Manhattan für einen Monat in ein Zentrum musikalischer Spontaneität. 49 Shows in 25 Nächten – jede mit neuen Gästen, jeder Abend ein Unikat. Aus diesen Live-Sessions speist sich nun “Keys To The City: Vol. 1”. Das Album ist kein Studio-Produkt im klassischen Sinn, sondern ein Destillat aus gelebter Improvisation. Es zeigt Glasper dort, wo er am stärksten ist: am offenen Flügel, im Dialog mit anderen Künstlern, ohne Plan B.

Eine Gästeliste wie ein Jazz-Kosmos

Bereits der Auftakt ist ein Statement. Black Thought, der lyrische Kopf von The Roots, steigt mit „Step Into The Realm“ ein – einem Klassiker seiner Band, der hier durch Glasper eine neue, schwebende Dynamik erhält. Norah Jones verleiht OutKasts „Prototype“ eine fragile, fast traumhafte Note. Thundercat spielt sich auf „Paint The World“ (Chick Corea) in tranceartige Sphären. Meshell Ndegeocello haucht dem 80s-Jam „Love You Down“ neue Sinnlichkeit ein, während Esperanza Spalding, Bilal und Yebba mit leichten, aber präzisen Akzenten den Flow erweitern.

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Besonders stark ist Glasper, wenn er seine eigenen Wurzeln zitiert. „One for Grew“, seine Hommage an Mulgrew Miller, verbindet die Ära des klassischen Jazz mit seinem charakteristischen „Black Radio“-Sound. Alles klingt gleichzeitig vertraut und neu – so wie man es von Glasper kennt. Jeder Song ist eine kleine Welt, getragen von musikalischem Vertrauen. Man spürt, dass diese Sessions nicht geplant, sondern gelebt sind.

Robert Glasper x Keys To The City Vol. One – Mehr als ein Album

Parallel zum Release startet Glasper seine neue Apple-Music-Radioshow “In My Element”. Hier spricht er über laufende Projekte, Ideen und Begegnungen – ein intimer Blick in das Chaos und die Kreativität seines Alltags. Zwischen Studio, Bühne und Sendepult verschmilzt Glasper immer mehr mit seiner eigenen Vision: Musik als fortlaufendes Gespräch.

Auch die „ROBTOBER“-Reihe bleibt ein Fixpunkt. Dieses Jahr spielt er zusammen mit Raye, Questlove, Andra Day, Marsha Ambrosius, Little Brother und vielen weiteren Gästen. Dazu kommt ein Tribute-Konzert für den verstorbenen Saxofonisten Casey Benjamin, Glasper’s langjährigen Weggefährten.

Fazit

“Keys To The City: Vol. 1” ist mehr als eine Sammlung von Songs – es ist eine Momentaufnahme eines musikalischen Lebensgefühls. Robert Glasper zeigt, dass Jazz kein Museum ist, sondern ein Raum, der ständig neu erfunden wird. Er überträgt die Energie eines vollen Clubs in ein digitales Format, ohne dass etwas verloren geht. Wer dieses Album hört, versteht: Hier spielt jemand, der nicht nur Noten, sondern Menschen miteinander verbindet.

Robert Glasper – „Keys To The City“ // Spotify:

Robert Glasper – „Keys To The City“ // apple Music:

Aus dem Fels geboren – Das organische Wunder des Bailey House in Kalifornien 14 Oct 4:50 AM (7 days ago)

In den Hügeln nordöstlich von San Diego steht ein Bauwerk, das wirkt, als sei es Teil der Landschaft selbst. Das sogenannte Bailey House, entworfen vom visionären Architekten Ken Kellogg, ist mehr als nur ein Wohnhaus. Es ist eine Hommage an die Natur – gebaut aus dem Gestein des Berges, auf dem es steht, und geformt von den Elementen, die es umgeben.

Als der Arzt Dr. Joe Bailey 1972 ein Stück rohes Land erwarb, plante er zunächst ein einfaches Ranchhaus. Doch gemeinsam mit seiner Frau Barbara entschied er sich, mit Kellogg zu arbeiten – einem Architekten, der in Kalifornien aufwuchs und die Sprache der Landschaft verstand. Seine Architektur war keine bloße Konstruktion, sondern eine intuitive Reaktion auf das Zusammenspiel von Land, Luft und Licht.

Ein Künstler, kein Architekt im klassischen Sinne

Ken Kellogg gilt als Schüler der organic architecture, einer Bewegung, die von Frank Lloyd Wright geprägt wurde. Doch während Wright den Dialog zwischen Haus und Natur suchte, ging Kellogg einen Schritt weiter: Er ließ beides miteinander verschmelzen.

Seine Entwürfe sind keine Pläne auf Papier, sondern Skulpturen aus Holz, Stein und Glas. Sie entstehen aus einem tiefen Verständnis für Bewegung, Wahrnehmung und menschliche Erfahrung. Das Bailey House verkörpert diese Philosophie in ihrer reinsten Form. Jeder Raum folgt einer inneren Logik, die mehr mit Intuition als mit Geometrie zu tun hat.

Bailey House: Gebaut von Hand – Schicht für Schicht

Was als pragmatisches Bauprojekt begann, entwickelte sich zu einem monumentalen Handwerksakt. Dr. Bailey baute das Haus eigenhändig – unterstützt von Rancharbeitern und Handwerkern, die Kellogg selbst empfahl. Die Steine wurden direkt unterhalb des Bauplatzes gebrochen, Schicht um Schicht gemischt, gegossen und gesetzt.

Die Arbeit war so intensiv, dass Bailey später erzählte, er habe beim Mischen des Betons einen Teil seines Gehörs verloren. Doch das Ergebnis ist atemberaubend: Eine Struktur, die aus der Erde wächst, als wäre sie schon immer dort gewesen.

Zwischen Felsen, Feuer und Glas

Betritt man das Haus, verschmelzen Innen und Außen auf fast magische Weise. Massive Steine formen die Wände, Glasflächen öffnen sich zum Himmel, und das Licht wandert über Kurven, Balken und Kanten. Im Zentrum steht ein offener Kamin, der – ganz im Sinne Wrights – als Herzstück des Hauses fungiert. Doch Kellogg hebt ihn auf ein neues Level: Der Kamin ist freistehend, durchbrochen von Glas, teils drinnen, teils draußen. Er verbindet Elemente, statt sie zu trennen.

In der Küche treffen massive Holzbalken auf filigrane Rundungen. Die sogenannten California Roundovers, geschwungene Kanten an Möbeln und Schränken, verleihen der funktionalen Umgebung eine weiche, fast organische Ästhetik. Alles scheint zu schweben – nichts steht starr auf dem Boden.

Bailey House – Eine Skulptur, in der man lebt

„Es ist wie in einer Skulptur zu wohnen“, sagt Kurator Dave Hampton, der das Haus im Rahmen seiner Arbeit zu San Diegos Handwerksarchitektur erforscht hat. Und tatsächlich: Kelloggs Entwurf gleicht weniger einem Gebäude als einer plastischen Komposition. Das Haus kriecht in den Hang hinein, teilweise unterirdisch, teilweise offen dem Licht entgegen. Aus der Ferne wirkt es wie ein Felsen, aus der Nähe offenbart es eine filigrane Welt aus Texturen, Schatten und Bewegung.

Selbst die Übergänge zwischen Holz und Stein, zwischen Glas und Metall, erzählen von dieser Dualität – Natur und Handwerk, Chaos und Kontrolle, Zufall und Präzision.

Räume, die atmen

Ein zentrales architektonisches Element ist der Oculus, ein rundes Oberlicht, das Tageslicht wie eine spirituelle Quelle in die Räume lenkt. Es ist kein funktionales Detail, sondern ein bewusstes Symbol für Offenheit und Wandel.

Im Schlafzimmer zieht sich dieselbe Kreisform fort – von der Decke über das Bett bis hin zu den Regalen. Kellogg wiederholt Formen nicht aus Routine, sondern um Rhythmus zu erzeugen. Es ist, als würde das Haus selbst atmen. Sein langjähriger Mitarbeiter John Vugrin gestaltete viele der feinsten Details, darunter die handgefertigte Eingangstür. Sie besteht aus laminierten Holzstreifen, die in sanften Bögen miteinander verschmelzen – ein Kunstwerk, das Technik und Seele verbindet.

Das Vermächtnis von Ken Kellogg

Kellogg nahm Einflüsse anderer Architekten auf, ohne sie zu imitieren. Er absorbierte sie „peripher“, wie Hampton sagt, und verwandelte sie in etwas Eigenes. Seine Bauten sind weder modernistisch noch rustikal – sie sind Kalifornien pur. Sonne, Meer, Stein, Wellen, Wind.

Das Bailey House (YT) ist ein Gesamtkunstwerk, geboren aus Mut, Geduld und Hingabe. Es steht für eine Zeit, in der Architektur noch Handwerk war und Räume als Teil des Lebens verstanden wurden. Heute, über fünfzig Jahre nach Baubeginn, ist das Haus ein Denkmal für diese Haltung – ein Ort, der zeigt, wie organisch Architektur sein kann, wenn sie sich nicht gegen die Natur stellt, sondern mit ihr spricht.

Aus dem Fels geboren – Das organische Wunder des Bailey House in Kalifornien

Summers Sons – „Dare To Wonder“: Ein Album voller Leichtigkeit, Liebe und Leben 14 Oct 12:23 AM (8 days ago)

Mit Dare To Wonder veröffentlichen die Londoner Brüder Turt (Vocals) und Slim (Produktion) alias Summers Sons ihr sechstes Studioalbum über Melting Pot Music – ein Werk, das sich von Anfang an anders anfühlt. Nach Themen wie Verlust, Vaterschaft und Krankheit kehrt das Duo nun zu einer neuen Leichtigkeit zurück. „Dieses Album war einfach Nahrung für die Seele,“ erklärt Turt. „Wir wollten Spaß haben, das Leben feiern und einfach genießen, dass wir noch hier sind.“ Was dabei herausgekommen ist, ist ein fein gewobenes Stück Jazz-Rap-Kunst, das Wärme, Ruhe und Zuversicht ausstrahlt.

Summers Sons x Dare To Wonder – Die Rückkehr der Sonne

Schon der Opener „Cushty“ mit C.Tappin legt die Richtung fest: butterweiche Keys, federleichte Drums und Turt’s Stimme, die klingt, als würde sie direkt aus einem Sommermorgen fließen. Die Zusammenarbeit mit Tappin erinnert an vergangene Highlights wie Nostalgia oder Still Nothing Still, aber diesmal mit einem spürbar helleren Licht.

„Dreams“ mit Kieron Boothe bringt eine Prise Neo-Soul ins Spiel, bevor „Patterns“ und „Sweet Tooth“ mit entspannten Loops und jazzigen Harmonien die Hörer:innen sanft in eine Groove-Trance wiegen. Spätestens bei „Soul Food“, dessen Video von Seb Luke-Virgo stammt, wird klar: Dare To Wonder ist nicht nur Musik zum Zuhören, sondern zum Atmen.

Liebe als Leitmotiv

Viele Songs drehen sich um Liebe, Vertrauen und die kleinen Wunder des Alltags. „Promises“ mit Ben B.C klingt wie ein Brief an die Zuversicht, während „Lean On Me“ mit Sängerin Elsa eine zarte Ballade über gegenseitige Stütze ist. Die Zitate, die das Album begleiten – von Sokrates, Alice Walker und David Bowie – sind nicht zufällig gewählt. Sie spiegeln den Kern der Platte wider: Staunen als Antrieb für Kreativität, Liebe und Menschlichkeit.

London Soul trifft Philosophie

Slims Produktion ist gewohnt elegant: minimalistisch, aber voller Gefühl. Man hört die Einflüsse klassischer Jazzplatten, aber auch die moderne Soul-Ästhetik der Londoner Szene, die Summers Sons mit Projekten wie The Silhouettes Project oder Nix Northwest geprägt haben. Die Jazz-Akkorde schweben leicht, die Drums atmen, die Samples wirken handverlesen. In Tracks wie „Can’t Believe My Eyes“ oder „Peace“ entsteht dieser unverkennbare Summers-Sons-Moment: introspektiv, aber nie schwer – wie ein Spaziergang durch Camden an einem klaren Herbsttag.

Summers Sons x Dare To Wonder – Eine Ode an das Staunen

„Wisdom begins in wonder“, schrieb Sokrates. Und genau darum geht es hier. Dare To Wonder feiert das Fragen, das Staunen, das Innehalten. Es ist ein Album, das die Einfachheit des Lebens wieder spürbar macht. Mit einem Artwork von Seb Luke-Virgo und einem minimalistischen Logo des Berliner Designers Raedy rundet das Duo das Konzept stilvoll ab. Der Vinyl-Release am 31. Oktober dürfte für Sammler:innen und Analogfans ein Muss sein – Summers Sons klingen schließlich am besten auf Wachs.

Fazit | tl;dr

Mit Dare To Wonder gelingt Summers Sons ein Balanceakt aus Jazz, Soul und Hip-Hop, der ihre bisherige Reise würdigt und zugleich nach vorne blickt. Es ist ein sonnendurchflutetes Album über Liebe, Leben und die Freude, einfach weiterzumachen. Ein Werk, das keine großen Gesten braucht, um tief zu wirken – weil es das Staunen feiert, das uns alle lebendig hält.

Summers Sons – „Dare To Wonder“ // Spotify:

Summers Sons – „Dare To Wonder“ // apple Music:

Russlands letzter Freund kippt – Ungarn distanziert sich von Putin und Moskau 13 Oct 5:35 AM (8 days ago)

Ungarn galt lange als Russlands wichtigster Partner in der EU. Während Berlin Sanktionen forderte und Warschau Waffen schickte, schüttelte Viktor Orbán in Moskau Putins Hand. Er wetterte in Brüssel gegen Brüsseler Bürokratie und sicherte sich im Gegenzug billiges Öl und Gas. Diese Doppelstrategie funktionierte erstaunlich lange – bis sie ihm auf die Füße fiel. Russlands letzter Freund scheint zu kippen, Ungarn distanziert sich von Putin und Moskau.

Denn mittlerweile bröckelt das alte Machtgefüge. Orbán steht unter Druck von drei Seiten: Washington, Brüssel und der eigenen Bevölkerung. Seine jahrelange Taktik, Ost und West gegeneinander auszuspielen, hat sich erschöpft. Energieabhängigkeit wird zur Falle, Vetopolitik zur Last, und seine demonstrative Nähe zu Putin gefährdet das, was ihm am wichtigsten ist – seine Macht.

Ein Freiheitskämpfer verliert seine Richtung

Kaum zu glauben, aber Orbáns Karriere begann einst als antirussischer Aufstand. 1989 forderte der junge Student auf dem Budapester Heldenplatz den Abzug sowjetischer Truppen. Damals war er das Gesicht des ungarischen Freiheitskampfs, Symbol der Hoffnung auf ein westlich orientiertes, demokratisches Ungarn. Doch die globale Finanzkrise 2008 veränderte alles.

Als Orbán 2010 erneut an die Macht kam, suchte er Stabilität – und fand sie ausgerechnet in Moskau. 2014 unterzeichnete er einen 10-Milliarden-Dollar-Deal mit Russland über den Ausbau des Atomkraftwerks Paks. Kurz darauf folgte ein Gasvertrag mit Gazprom. Orbán pries die „strategische Partnerschaft“ und begann, Ungarn nach dem Modell „illiberaler Demokratie“ umzubauen – Kontrolle statt Vielfalt, Nationalismus statt Liberalismus.

Der Ukrainekrieg als Wendepunkt

Als russische Panzer 2022 in die Ukraine rollten, wurde Orbáns Balanceakt unmöglich. Fast alle EU-Staaten sprachen von einem Angriffskrieg. Doch Budapest blieb auf Tauchstation. Orbán erklärte Ungarn für „neutral“, blockierte EU-Sanktionen und verweigerte Waffenlieferungen an Kiew. Seine Begründung: Ungarn müsse sich aus fremden Konflikten heraushalten.

In Wahrheit war das pure Selbstschutz. Über 80 Prozent des ungarischen Gasverbrauchs stammten aus Russland, ebenso ein Großteil des Öls. Jede Sanktion gegen den Kreml hätte direkt die ungarische Wirtschaft getroffen. Orbán argumentierte, Sanktionen schadeten Europa mehr als Russland – ein Narrativ, das Moskau jubeln ließ und Brüssel entsetzte.

Doch die geopolitische Lage änderte sich rasant. Die USA erhöhten den Druck. Selbst Trump, einst Orbáns ideologischer Verbündeter, soll ihn in einem Telefonat aufgefordert haben, russische Ölimporte zu stoppen. Gleichzeitig kürzte Brüssel milliardenschwere EU-Gelder und drohte, Vetorechte zu beschneiden. Orbáns Vetopolitik, jahrelang Machtinstrument, wird plötzlich zur Schwäche.

Ungarn distanziert sich von Putin – Der Druck wächst von innen

Noch gefährlicher als Brüssel oder Washington ist der Stimmungswandel im eigenen Land. Die ungarische Wirtschaft steckt in der Rezession, die Inflation ist eine der höchsten Europas. Viele Familien kämpfen mit steigenden Preisen, während Orbán weiterhin Putin hofiert.

Laut aktuellen Umfragen lehnen inzwischen über 60 Prozent der Ungarn Putins Politik ab. Nur zwei Prozent sehen Russland noch als Verbündeten. Selbst in Orbáns Partei Fidesz wünschen sich 54 Prozent eine engere Partnerschaft mit Deutschland statt Moskau.

Diese Veränderung hat einen Namen: Péter Magyar. Der ehemalige Fidesz-Funktionär führt eine neue konservative Bewegung an – national, aber proeuropäisch. Magyar attackiert Orbán frontal, wirft ihm Korruption, Vetternwirtschaft und eine gefährliche Abhängigkeit von Russland vor. Seine Partei Tisza liegt laut aktuellen Umfragen Kopf an Kopf mit Fidesz. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren wackelt Orbáns Machtbasis.

Der 180°-Schwenk beginnt

Im September unterzeichnete Orbán überraschend den größten westlichen Energievertrag in der ungarischen Geschichte – mit Shell. Das Abkommen soll die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas schrittweise verringern. Parallel dazu wurden seine Töne gegenüber Brüssel versöhnlicher. Statt Attacken gibt es plötzlich diplomatische Floskeln.

Doch Orbáns Sinneswandel kommt spät. Seine frühere Rolle als Putins „Brückenkopf in der EU“ isolierte ihn international und entfremdete ihn vom eigenen Volk. Nun versucht er, die Kurve zu kriegen, doch das Vertrauen ist angeschlagen. Der einstige Machtstratege wirkt gehetzt, sein Pragmatismus wie ein Rückzugsgefecht.

Ein Europa ohne ungarisches Schlupfloch

Sollte Orbán 2026 tatsächlich abgewählt werden, wäre das für Moskau ein geopolitischer Schlag. Russland verlöre seinen letzten verlässlichen EU-Partner – und Europa eine ständige Blockadestimme im Rat. Die EU könnte künftig ohne Budapester Vetos handeln, etwa bei Beitrittsgesprächen mit der Ukraine oder Sanktionen gegen den Kreml.

Für Ungarn selbst steht weit mehr auf dem Spiel: Glaubwürdigkeit, Stabilität und die Richtung der nächsten Jahrzehnte. Ob Orbán diesen Wandel übersteht, hängt davon ab, ob er glaubwürdig umschwenken kann – oder ob er, wie so viele Autokraten vor ihm, an der eigenen Machtlogik scheitert.

Russlands letzter Freund kippt – Ungarn distanziert sich von Putin und Moskau

___

[via Clever Camel]

Megaloh – „Schwarzer Lotus“: Der Samurai des deutschen Rap ist zurück 13 Oct 1:21 AM (9 days ago)

Drei Jahre nach seinem letzten Studioalbum kehrt Megaloh mit „Schwarzer Lotus“ zurück – einem Werk, das weniger auf schnellen Erfolg, sondern auf spirituelle Tiefe und handwerkliche Reinheit zielt. Der Berliner MC mit nigerianisch-niederländischen Wurzeln hat sich während der Pandemie ein Heimstudio gebaut, sein eigenes Label Chinonso Records gegründet und zehn der vierzehn Tracks eigenhändig produziert. Das Ergebnis: ein Album, das zwischen Meditation und Kampfkunst pendelt – wie ein Samurai, der statt eines Schwerts das Mikrofon schwingt.

„Der Orden“ – Ein Kodex für echten Rap

Schon die Vorabsingle „Der Orden“ zeigt, wohin die Reise geht. Über minimalistische Oldschool-Beats zelebriert Megaloh Rap als Disziplin, nicht als Trend. „Eingeweiht in die Geheimnisse und Bräuche“, rappt er, während ihm im Video symbolisch ein Katana gereicht wird. Das Bild ist klar: Deutschrap hat den Kompass verloren, und Megaloh sieht sich als Hüter des Tempels. Seine Texte wirken wie Gelübde – geschliffen, präzise, voller Demut vor der Kunstform.

Er positioniert sich damit bewusst gegen den oberflächlichen Streaming-Zeitgeist. Keine 2:30-Minuten-Pop-Hooks, kein Algorithmusdenken. Stattdessen: Substanz, Struktur, Sinn. Der „Schwarze Lotus“ steht für Wissen, das aus Dunkelheit wächst – für Selbstbeherrschung, Reife und das Streben nach Vollkommenheit.

Megaloh x Schwarzer Lotus – Sound zwischen Zen und Zorn

Megaloh verzichtet auf überproduzierte Arrangements. Stattdessen setzt er auf rohe Beats, analoge Wärme und spontane Aufnahmen. Das Prinzip des Unmittelbaren bestimmt das gesamte Album. Wenn er in „Erlöser“ von Musik als Lebensaufgabe spricht oder auf „Feenflügel“ fast beatlos rappt, spürt man: Hier spricht ein Künstler, der sich nicht mehr beweisen muss, sondern nur noch ausdrücken will.

Seine Stimme klingt dabei kontrollierter und gleichzeitig wuchtiger denn je. Der Flow erinnert an seine Glanzzeiten auf Endlich Unendlich und Regenmacher, wirkt aber erdiger, konzentrierter. Megaloh ist wieder hungrig – doch nicht auf Fame, sondern auf Wahrheit.

Der schwarze Lotus als Symbol

Die Wahl des Albumtitels ist kein Zufall. Eine schwarze Lotusblüte existiert in der Natur nicht – sie ist ein Paradoxon, eine künstlerische Idee. Genau darin liegt die Kraft: Megaloh nutzt das Unmögliche als Metapher für die ewige Suche nach Perfektion. Wie einst der Wu-Tang Clan verbindet er fernöstliche Symbolik mit urbanem Überlebenskampf. Doch wo Wu-Tang martialisch predigte, klingt Megaloh nach innerer Disziplin.

„Schwarzer Lotus“ ist keine Retro-Übung, sondern eine Reflexion über Meisterschaft. Er zeigt, dass Rap nicht nur Attitüde, sondern auch Philosophie ist – eine Frage von Haltung, Geduld und Präzision.

Eigenständigkeit statt Anpassung

Dass Megaloh diesmal fast alles selbst eingespielt hat, ist mehr als eine technische Randnotiz. Es ist ein Statement. Er hat gelernt, seine Ideen ohne Umweg zu verwirklichen. Kein Produzent, kein Studiotermin, keine Kompromisse. Diese Unabhängigkeit hört man. Die Songs atmen Freiheit und Konzentration zugleich.

Auch musikalisch hat er Ballast abgeworfen: keine Afrobeat-Einsprengsel, keine chartfreundlichen Refrains. Stattdessen präzise Beats, klare Reime, philosophische Tiefe. Er schreibt nicht mehr, um gefallen zu wollen – er schreibt, um zu bestehen.

Megaloh x Schwarzer Lotus – Vermächtnis und Neuanfang

„Schwarzer Lotus“ schließt eine produktive Phase ab, in der Megaloh sich vom Musiker zum Mentor wandelte. Nach Drei Kreuze, Afrov1bes und dem Livealbum mit dem Filmorchester Babelsberg wirkt dieses Werk wie der Höhepunkt einer inneren Reise. Wo andere Rapper über Erfolg fantasieren, spricht Megaloh über Verantwortung, Spiritualität und Kunstethik.

Das Album ist kein lauter Siegesschrei, sondern ein stilles Manifest. Es erinnert daran, dass echter Rap nicht im Stream gezählt, sondern in der Seele gespürt wird.

Megaloh – „Schwarzer Lotus“ // Spotify Stream:

Megaloh – „Schwarzer Lotus“ // apple Music Stream:

Kein Freund, kein Helfer – Lorenz & die Einzelfälle // Hubertus Koch über tödliche Polizeigewalt in Deutschland 10 Oct 5:52 AM (11 days ago)

In der Doku „POLIZEIGEWALT: Kein Freund, kein Helfer – Lorenz & die Einzelfälle“ seziert Journalist Hubertus Koch ein Thema, das in Deutschland kaum öffentlich verhandelt wird: tödliche Polizeigewalt. Der Fall des in Oldenburg erschossenen Lorenz A. ist Ausgangspunkt einer Reise durch sechs Todesfälle – verbunden durch ein Muster aus Verschleppung, Vertuschung und strukturellem Rassismus. Kochs Doku, komplett unabhängig und crowdfinanziert, ist kein klassischer True-Crime-Film, sondern eine schonungslose Anklage gegen ein System, das sich selbst kontrolliert – und dabei versagt.

Kein Freund, kein Helfer: Vier Schüsse von hinten

Lorenz A. stirbt in der Nacht zu Ostersonntag durch vier Schüsse, einer davon in den Kopf. Er war unbewaffnet, lief weg, hatte Angst. Die Staatsanwaltschaft erklärte den Fall schnell für „geklärt“. Koch besucht Freunde, die trauern und fordern, dass Lorenz nicht zur Statistik wird. Zwischen Schmerz und Wut erzählen sie von Polizeikontrollen, Alltagsrassismus und der Gewissheit, dass man als Schwarzer in Deutschland anders behandelt wird.

„Er war kein Problem. Er war Familie“, sagt sein Freund Isan.

Die Bodycams der Beamten waren ausgeschaltet. Ein Muster, das sich durch alle Fälle zieht: Wenn die Polizei tötet, gibt es fast nie Beweise – nur Berichte, die sie selbst schreibt.

Die Whistleblower aus dem Inneren

Koch findet Polizistinnen, die anonym über das sprechen, was intern tabu ist. Sie berichten von bewusst beschönigten Einsatzprotokollen, von sprachlichen Tricks, um juristisch unangreifbar zu bleiben. Wahrheit? Optional. Kontrolle? Fehlanzeige. „Man schreibt so, dass die Staatsanwaltschaft nichts mehr hinterfragt.“ Diese Aussagen treffen ins Mark, denn sie offenbaren: Das Vertrauen in die Polizei basiert auf dem Glauben an Integrität – nicht auf unabhängiger Kontrolle.

Kein Freund, kein Helfer: Tote, die keine Schlagzeilen wert sind

Der Film weitet sich aus. Aus Lorenz’ Tod wird ein Muster. In Delmenhorst stirbt der 19-jährige Rossai Kalaf in Polizeigewahrsam. Angeblich ohne Fremdeinwirkung. Der junge Kurde floh vor dem IS, überlebt Krieg, aber nicht eine deutsche Zelle. Die Obduktion ergibt: „Sauerstoffbedingtes Herzversagen“. Die Eltern sprechen von Mord. Kein Verfahren. Keine Verantwortung.

In Stade wird der 19-jährige Aman Alisada erschossen, nachdem die Polizei seine Tür eintritt – obwohl klar war, dass er in einer Psychose war. Auch hier: kein Prozess. Und in Bremen stirbt der schizophrene Mohammed Idrissi, nachdem Beamte ihn vor seiner Wohnung stellen. Wieder heißt es „Notwehr“. Wieder kein Verfahren. Koch zeigt die strukturelle Konstante: psychisch Erkrankte, Migranten, sozial Schwache – sie sterben am häufigsten durch Polizeischüsse.

Fehlende Ausbildung, fehlende Empathie

Eine Ex-Polizistin erzählt, wie wenig Schulung es im Umgang mit psychisch Kranken gibt: drei Tage, 26 Stunden auf ein komplettes Studium. Koch kommentiert trocken: „Menschen, die mit scharfen Waffen rumlaufen, sollten wissen, wie man mit Leid umgeht.“ Statt Deeskalation dominiert der Reflex: Gewalt. In Kombination mit Angst, Vorurteilen und mangelnder Kontrolle entsteht ein tödlicher Cocktail.

Wenn Rassismus zur Routine wird

Besonders eindringlich wird die Doku, wenn Beamte offen über den Alltagsrassismus in ihren Reihen sprechen. Beleidigungen wie das N-Wort oder Begriffe wie „Ölaugen“ seien intern „normal“. Wer dagegen etwas sagt, gilt als Nestbeschmutzer. Koch zeigt, wie rechtsextreme Tendenzen, Chatgruppen und ideologisch gefärbte Einsatzentscheidungen längst keine Randphänomene mehr sind.

Der Fall Lamin Touré in Nienburg bündelt alles: ein psychisch kranker Schwarzer, ein überforderter Einsatz, acht Schüsse, ein Hund, ein rechtsextremer Hundeführer. Der Täter wird frühpensioniert, aber nicht verurteilt.

Ein strukturelles Problem

„Einzelfälle“ – das Lieblingswort deutscher Behörden. Koch demontiert es akribisch. Er listet die wiederkehrenden Muster:

- Zögerliche Ermittlungen, oft von benachbarten Polizeidienststellen.

- Bodycams ausgeschaltet, Zeugen eingeschüchtert.

- Rassistische Narrative in Presseberichten.

- Staatsanwaltschaften, die Verfahren schließen, bevor Gutachten vorliegen.

Seine Forderungen am Ende sind konkret: Unabhängige Ermittlungsstellen. Verpflichtende Bodycams. Reform der Ausbildung. Null Toleranz gegenüber rechtsextremen Polizisten. Und Kontrollquittungen, um Racial Profiling zu dokumentieren.

Wenn Trauer zu Aktivismus wird

Trotz allem ist der Film kein reines Abrechnungsstück. Er zeigt, wie Trauer in politisches Bewusstsein umschlägt. Lorenz’ Freunde gründen eine Initiative, organisieren Demos, fordern Aufklärung. „Wir sind nicht stärker als der Staat – aber wir sind viele“, sagt Jomo leise. Koch beendet seinen Film mit einem Gefühl, das bleibt: Wut, hinter der Trauer steckt. Eine Wut über ein System, das lieber sich selbst schützt, als Menschen zu schützen.

Fazit | tl;dr

„Kein Freund, kein Helfer“ ist ein Schlag in die Magengrube der deutschen Komfortzone. Hubertus Koch schafft es, das abstrakte Wort Polizeigewalt mit Gesichtern, Namen und gebrochenen Familien zu füllen. Seine Doku ist unbequem, emotional, investigativ – und notwendig. Sie zeigt, dass Vertrauen nur dort verdient ist, wo Kontrolle existiert.

Kein Freund, kein Helfer – Lorenz & die Einzelfälle // Hubertus Koch über tödliche Polizeigewalt in Deutschland:

Mobb Deep – „Infinite“: Ein letztes Kapitel aus dem Schatten von Queensbridge 10 Oct 1:05 AM (12 days ago)

Sieben Jahre nach Prodigys Tod kehrt Mobb Deep mit Infinite zurück – einem posthumen Album, das mehr ist als nur Nostalgie. Havoc, der überlebende Teil des legendären Duos, hat mit Hilfe von The Alchemist ein Werk geschaffen, das die alte Chemie der beiden erstaunlich authentisch wiederbelebt. Schon in den ersten Takten spürt man, dass Prodigys Stimme und Präsenz kein bloßes Sample aus der Vergangenheit sind, sondern ein lebendiger Bestandteil dieses Projekts.

Die Songs wirken wie verlorene Aufnahmen aus den späten 2000ern, fein säuberlich zusammengesetzt und respektvoll neu arrangiert. Das Album ist Teil der Legend Has It-Serie von Mass Appeal und gleichzeitig ein emotionaler Schlusspunkt einer Ära, die mit The Infamous und Hell on Earth Hip-Hop-Geschichte schrieb.

Schmerz, Stolz und die Chronik des Überlebens

Prodigy sprach stets mit der Unerschütterlichkeit eines Mannes, der den Tod als ständigen Begleiter kannte. Seine Worte „I ain’t scared of death“ hallen auf Infinite wie ein Mantra nach. Auf „My Era“ rappt er trocken: „RIP, you can’t son me / My pop’s dead“ – ein Satz, der gleichermaßen Tragik und Trotz in sich trägt. Die Produzenten haben seine Vocals mit spürbarer Sorgfalt behandelt, jedes Wort sitzt, jedes Echo wirkt gewollt.

Havoc, selbst Produzent von elf der fünfzehn Songs, lässt seine Beats wieder nach rostigem Stahl und Straßenlaternen klingen. Alchemist steuert die restlichen vier Produktionen bei – düster, erdig, kompromisslos. Gemeinsam schaffen sie es, den Geist der 90er-Jahre einzufangen, ohne in Retro-Romantik zu verfallen.

Zwischen Klassik und Gegenwart

Songs wie „The M. The O. The B. The B.“ oder „Mr. Magik“ erinnern an den wütenden Hunger früherer Tage, während „Easy Bruh“ mit sirrenden Drums und Prodigys bissigsten Punchlines glänzt. „Taj Mahal“ trägt den Namen eines ehemaligen Trump-Casinos und klingt, als sei er direkt aus den Sessions zu Murda Muzik übriggeblieben.

Gäste wie Big Noyd, Ghostface Killah und Raekwon sorgen für vertraute Energie und knüpfen nahtlos an den ikonischen Mobb-Deep-Sound an. Nas liefert auf „Look at Me“ eine souveräne, routinierte Performance, die das nostalgische Gesamtbild abrundet. Besonders hervorzuheben ist „Down For You“, das mit seiner Mischung aus Härte und Gefühl neue Facetten des Duos zeigt. Die spätere Version mit H.E.R. fügt dem Track zudem eine edle, moderne Note hinzu, ohne die emotionale Tiefe des Originals zu verlieren.

Der Klang des Vermächtnisses

Was Infinite von anderen posthumen Projekten unterscheidet, ist seine Würde. Hier wurde nichts zusammengeschustert, kein Stimmenklon, keine KI. Stattdessen spürt man in jedem Takt die Loyalität zwischen zwei Brüdern, die den Asphalt von Queensbridge in DNA verwandelten. Havoc nutzt keine modischen Trap-Hi-Hats oder EDM-Flächen, sondern bleibt seiner Linie treu: minimalistisch, düster, ehrlich.

Zwar erreicht kein Song die Größe von Shook Ones Pt. II oder Survival of the Fittest, doch Infinite ist keine Erinnerung an vergangene Zeiten – es ist ihr würdevoller Nachhall. Wenn Prodigy auf „Pour The Henny“ von „staring up at the cosmos“ spricht, fühlt es sich an, als säße er noch immer neben Havoc im Studio, Zigarette im Mundwinkel, Kopf nickend im Halbdunkel.

Fazit | tl;dr

Infinite ist kein Comeback, sondern ein Abschied. Einer, der so klingt, wie Mobb Deep klingen sollten: roh, reflektiert, melancholisch und kompromisslos echt. Es ist das letzte Aufleuchten zweier Seelen, die für immer miteinander verbunden bleiben – durch Beton, Beats und Brüderlichkeit.

Mobb Deep – „Infinite“ // Spotify:

Mobb Deep – „Infinite“ // apple Music:

Wenn das Ego stirbt, beginnt Nirwana – Buddha zeigt die Anleitung zur Befreiung 9 Oct 3:31 AM (12 days ago)

Wir alle leiden unter dieser Krankheit, doch kaum jemand spricht darüber: Gier, Wut und Verblendung – die Kleshas (Verunreinigungen), wie Buddha sie nannte. Sie sind wie unsichtbare Krankheiten, die unsere Wahrnehmung vergiften. Statt uns mit ihnen auseinanderzusetzen, lenken wir ab, verurteilen andere und halten das eigene Leiden geheim. Diese Verdrängung ist der Grund, warum Verlangen niemals stirbt. Nur wer seine eigenen Schatten offenlegt, kann Heilung finden.Kurz: Wenn das Ego stirbt, beginnt Nirwana – Buddha hatte die Anleitung zur Befreiung und die schauen wir uns heute an.

Das Schweigen über die eigenen Defekte hält das Feuer der Begierde am Leben. Buddha forderte dazu auf, sie bis in ihre feinsten Wurzeln zu untersuchen: Woher kommt das Begehren? Was nährt es? Was passiert, wenn man ihm die Nahrung entzieht? Nur durch ehrliche Selbstdiagnose, durch schonungsloses Beobachten, kann man das Feuer im Herzen löschen.

Wenn die Gier reitet – oder man sie selbst reitet

Solange Begierde die Kontrolle hat, sind wir „Tiere mit einem Ring durch die Nase“. Sie zieht uns umher, lässt uns jagen, hoffen, erschöpfen. Der Weg beginnt, wenn wir aufhören, ihr zu dienen. Statt die Gier zu füttern, lässt man sie hungern. Sie winselt, sie bettelt – doch man bleibt unbewegt.

„Hungrig? Dann sei hungrig! Stirb, wenn du musst – aber ich füttere dich nicht mehr.“ Dieser radikale Ton steht für den Kern der Praxis: innere Entschlossenheit. Wenn man die Quelle des Begehrens nicht mehr nährt, verliert sie ihre Macht. So wie eine Flamme ohne Brennstoff erlischt. Wer das schafft, gewinnt eine Freiheit, die keine äußere Macht geben kann. Das ist Buddhas Idee von Sieg: nicht über andere, sondern über die eigenen Anhaftungen.

Ego x Nirwana x Buddha – Die Werkzeuge des Erwachens

Buddha hinterließ keine Religion, sondern ein Handbuch zur inneren Arbeit. Seine drei Werkzeuge sind Tugend, Konzentration und Einsicht (Sila, Samadhi, Panna). Tugend bedeutet nicht bloß moralische Regeln, sondern das Aufhören mit jeder Handlung, die Leiden erzeugt. Sie reinigt die Motivation. Einsicht zeigt, warum wir leiden: weil wir glauben, dass Dinge, Gedanken oder Gefühle uns gehören. Konzentration beruhigt das aufgewühlte Bewusstsein, bis Klarheit entsteht.

Wie zwei Hände, sagte Buddha, waschen Tugend und Einsicht einander. Nur gemeinsam entfernen sie die Schichten der Verblendung. So wird das Bewusstsein hell, gesammelt und stabil – fähig, das Feuer der Gier zu erkennen, noch bevor es aufflammt.

Achtsamkeit als Feuerlöscher

Die Kleshas (Verunreinigungen), so heißt es, entstehen bei Kontakt – wenn ein Sinnesreiz auf Bewusstsein trifft. Ein Geräusch, ein Wort, ein Blick reicht, und schon lodert Emotion. Wie ein Streichholz, das an der Schachtel gezündet wird. Der einzige Schutz ist Achtsamkeit. Sie löscht das Feuer, bevor es übergreift. Wenn man den Moment des Entstehens erkennt, kann man ihn beenden. Meditation ist das Training dafür. Der Atem wird zum inneren Zufluchtsort. Man beobachtet ihn ruhig, ohne Kontrolle, bis sich der Geist auflöst im stillen Fluss des Atmens.

Anfangs wiederholt man vielleicht Buddho mit jedem Atemzug, um den Geist zu binden (wie bei der klassischen Mantra-Meditation). Nach und nach fällt selbst das weg. Nur das reine Gewahrsein bleibt – Körper und Geist in ihrem natürlichen Zustand.

Ego x Nirwana x Buddha – Das Sehen der Veränderung